住吉公園さくらサポーター「第4回さくら勉強会」レポート(2017/1/26)

- 2017年 2月18日(土) 17:05 JST

(住吉公園サクラだより > 住吉公園さくらサポーターレポート)

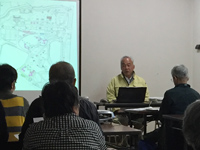

第1部:住吉公園サクラ更新計画の予定

都市公園住吉公園指定管理共同体 田邉良忠

第2部:昔の地図から見る住吉公園界隈の歴史について

大阪市立大学大学院文化研究科 水内俊雄

住吉公園のサクラ更新計画もいよいよ大詰めを迎え、サクラ新木植栽の直前に第4回さくら勉強会を開催し、26名の方にご参加いただきました。

第1部:住吉公園サクラ更新計画の予定

サクラの植え替えについて

前回の意見交換会で皆さまにご報告しておりましたように、黒田緑化基金を大阪府鳳土木事務所のご尽力を賜り、黒田緑化基金を活用し、住吉公園のサクラ更新計画の進めて参ります。皆さまに長い期間サクラを楽しんでいただけるよう、ソメイヨシノゾーン、早咲きゾーン、多品種ゾーンの三つにゾーニングを行います。

前回の意見交換会で、サクラリストから皆さまに選んでいただいた品種を参考に、大阪府と協議を行い、品種を決定いたしました。心字池付近の八重紅枝垂れをはじめ、各ゾーンへの植栽する品種はつぎのとおりです。

●早咲きゾーン:

河津桜(カワヅザクラ)

ソメイヨシノよりピンクが濃く、花期が長い

開花期が予測しにくい

緋寒桜と大島桜の自然交配種と言われている

●多品種ゾーン:

関山(カンザン)

花は大輪で、条件が合えば5cmほどになる

花の時期に葉も出ることが多い

塩漬けにされ桜湯のもとになる

天の川(アマノガワ)

直立性で、円錐状に育ち、花が滝の流れの様で美しい

花の時期に葉も出ることが多い

塩漬けにされ桜湯のもとになる

鬱金(ウコン)

桜の中では唯一黄色に近い花

現在、園内にある御衣黄(ギョイコウ)と同じく、花弁に葉緑体を持っています。また、余談ではありますが、御衣黄は、緑色からピンク色に花色が変わります。

八重紅枝垂れ(ラジオ塔付近)

枝は長く垂れ、花も下垂します。仙台市長の遠藤氏が普及に努めたことから遠藤桜ともいわれています。平安神宮のものが有名で、300本ある桜のうち半分がこの品種。谷崎潤一郎「細雪」、川端康成「古都」にも登場します。

●ソメイヨシノゾーン:

遊戯場付近と合わせて14本の抜根を行い、大きく育てるため、ソメイヨシノゾーンは5本の植栽に留めることになりました。

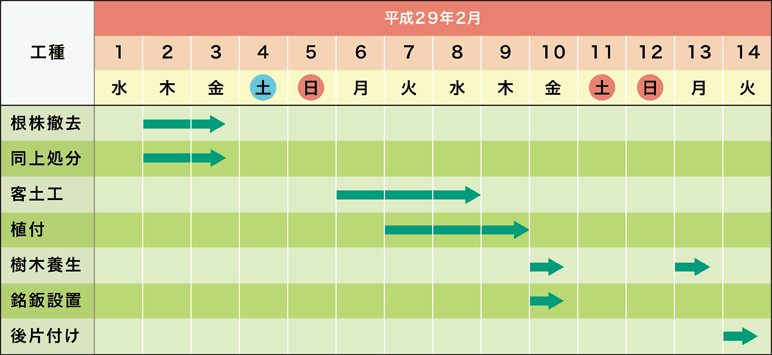

工事工程

植栽工事については、2月2日より約2週間で終了します。また、今年の花は少ないことが予測されますが、3年後にはきれいな開花が見られるようになります。

その他

- 次年度の4月1日(土)には、住吉公園さくらカーニバルを予定しておりますので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

- 前回の投票の結果に基づき、今回の品種が決定しました。選ばれた、品種は先ほど説明しましたように、特徴のあるものが選ばれました。2、3年後を楽しみに、さくらサポーターの皆さまとともに大事にしていきたいと思います。

- 住吉公園さくらサポーターのしるしとして、「住吉公園さくらサポーター」の名前入りのベストを作ることが決定しました。

- 園内(桜広場)でのBBQ利用者については、前回の意見交換会でも意見が上がったように、次年度より試験的に登録制を取り入れたいと考えています。

ご意見・ご質問

バーベキュー届について

- 個人情報の取り扱いについての条項が必要

- 問い合わせ先の記入が必要

- 自己記入欄が必要

- 届出には、火を使う利用者だけを考える必要がある

- 一つの団体が1日中使われると、他の人が使えない可能性がある

- 注意事項に「お願い」として使用時間を記入しておく

- 公園は24時間オープンなので夜間は届出書への記入は無理がある

- 夜間対応としてポストを設置し、看板を付けて届け出書類に記入後投函してもらってはどうか

第2部:昔の地図から見る住吉公園界隈の歴史について

2014年度に大阪市大は、立地する住吉区を含め、西成区、住之江区と3区連携協定を結んだ。その一環として、学内の地域連携センターがその要となり、たとえば西成区では、地域の写真や地図、文書を集め公開し、研修、スタティツア、小学校への出前授業などを行う西成情報アーカイブ事業を行っている。この2,3年は、住吉区のほうでも、スタディツアや研修などを、区や地元団体と連携して行っている。

住吉区や西成区でこうした取り組みを行う中で、特に小学生に教えるときにポイントとなるのは、上町台地と大阪湾という地理的条件が、歴史的にも地理的にもここにしかない、という全国クラスの資源があることが、地域の大きな魅力につながっていること、である。地域の形成として、住吉は、西成郡、東成郡、そして住吉郡という構成の中、四天王寺と住吉大社、熊野街道、紀州街道、経済的機能を卓越させた日本で最初の都市、堺の存在などがある。それらが大きな歴史となり、その舞台をこの地が提供し、大きな人やモノの流れを生み、情報が生まれ、発信されてきたことを、具体の事例をもとにきっちり知ることの楽しみは大きい。

今回は、絵図、地図を多用して、住吉公園設立以前の住吉大社境内を中心に、地域構成をきっちり学ぶことから始めた。住吉大社所蔵の多くの資料も見せながら、所領や境内の変遷、近隣神社や藩政村、そして細江川の低地をはじめとする地形の特徴などを紹介した。時間の都合上、住吉公園設立以後の近代期の推移については、地図などをいくつか見せるにとどまったが、1898年の築港開削の工事開始にあたっての神事を、住吉公園内でおこなったことが、その後の、公園およびその周辺地域の変貌に方向性を与えるきっかけになったことを指摘した。

このことも含め、また機会があれば、住吉公園の近代期の変遷について、紹介したい。