「住吉公園歴史探訪」第2号

- 2019年 3月6日(水) 14:39 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第2号

発行日:2019年3月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設された大阪府営住吉公園は、2023年に開設150年を迎えます。「住吉公園 歴史探訪」では、住吉公園150年記念事業として住吉公園の歴史をたどり、開設当初からどのように利用され、どのような変遷を遂げてきたか、悠久の歴史に想いを馳せてみたいと思います。

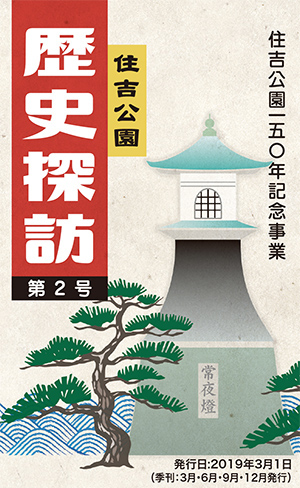

明治18年阪堺鉄道開通

明治18年(1885)12月27日 大阪日報 第1045号附録

「阪堺間鉄道絵図及列車発着並賃銭表」の一部

提供者:鍵岡昌法 氏

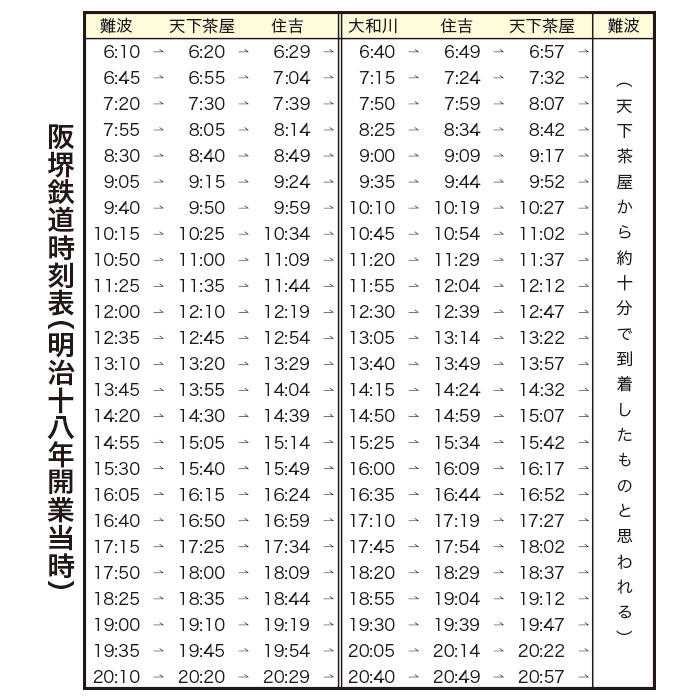

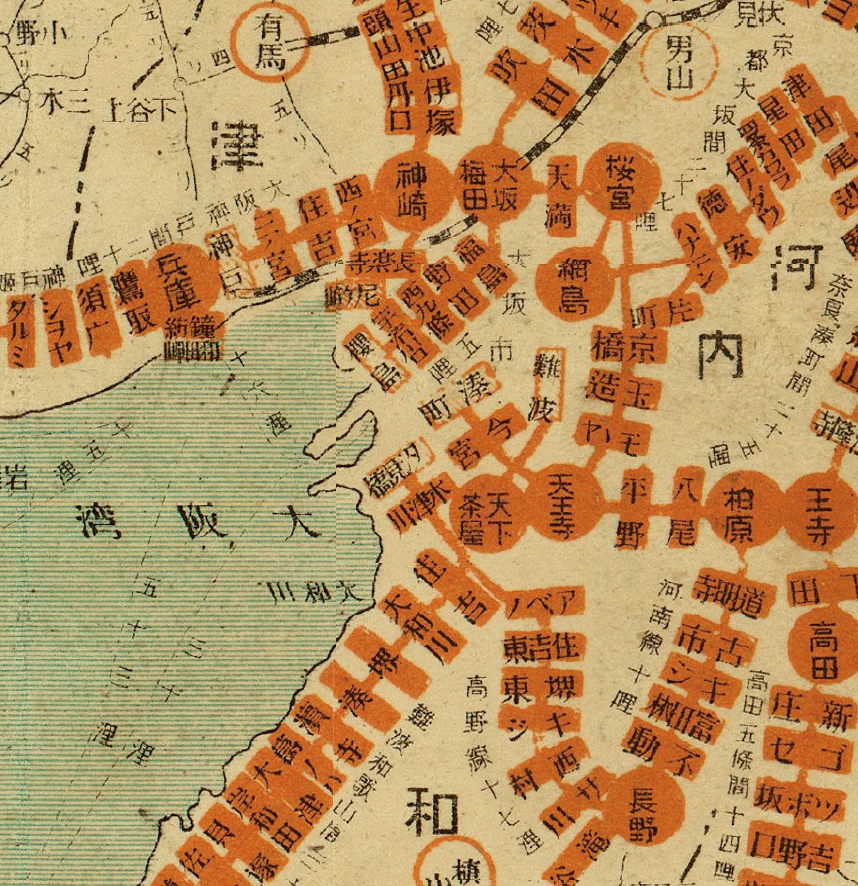

阪堺鉄道(現・南海電気鉄道の前身)の開業当初の路線は、難波―天下茶屋―住吉―大和川の各停車場(上図中には天下茶屋は省略されている)で、堺までの路線は未だに開通しない状態で営業が開始されました。

路線に併走して紀州街道が描かれ、大阪・堺間の往来と運送の便を目的にした敷設であることが明解です。そして、路線の中央には住吉大社と門前町が位置し、中在家村・今在家村(現・住吉区東粉浜、住之江区粉浜)や勝間村(現・西成区玉出)の村落を意識した場所に住吉駅が設置されました。駅の東側は、江戸時代に隆盛をみた住吉新家に面しています。また、駅の東口は、当地にあった大料亭「三文字屋」に面していたことになります。

なお、発着時間については、難波・住吉駅間の運行は18、19分ほどでありました。運賃は、難波発・住吉行では、上等が12銭、中等が6銭、下等が3銭となっていました。

さて、住吉公園のあたりに注目すると、公園地は「松林」と表記され、南北を旧・材木川と細江川に挟まれ、中央を潮掛道が東西に横切り、東を住吉大社の正面鳥居、西を高燈籠とで領域を表しています。また、大和川堤防下の大和川駅直前に旧手水川が描かれていることも地形的に注目されます。

絵図や写真に蒸気機関車が登場しますが、新品の購入は相当に負担になるということで、廃線となっていた工部省釜石鉱山鉄道の不用品一切を格安の価格で払い下げを受けました。この時の軌条のゲージは838ミリメートルで、特殊なサイズであったため、12年後の明治29年から30年にかけて、現在の1067ミリメートルに改められています。

大正6年(1917)4月21日、住吉駅が廃止されて住吉公園駅(現・住吉大社駅)が新たに設置され、住吉公園へ直通できる様になりました。

なお、明治40年(1907)の浜寺公園までの複線電化によって萩之茶屋、岸里、玉出、粉浜の駅が開設されています。(小出英詞、水内俊雄)

明治28年(1895)『大阪名所』「住吉の月景」 住吉大社蔵

※この新聞の地図脇には、保有車両のことが次のように記されています。

機関車:4両(ドイツ製2両・イギリス製2両)

客車:30両 貨車:20両あまり

※上り下りともに終着駅の到着時刻は史料に書かれていませんが、下りの時刻表では難波〜天下茶屋間が10分間、上りの大和川〜住吉間が9分間であるため、上り下りの同区間においても同程度の時間がかかったと考えられます。

阪堺鉄道から南海鉄道

左図は「最新案内鉄道旅行図」1913年(国際日本文化研究センター蔵)の大阪周辺の鉄道路線図を示したものです。私鉄や南海鉄道の1907年の電化後にできた駅などが記入されていませんので、1913年の鉄道網ではありません。注目すべきは駅間の長さです。南海鉄道は、難波、天下茶屋、住吉、大和川、堺と続きますが、蒸気機関車運転で駅間は7kmが最も効率が良いといわれる中、これでも3kmと駅間は短いほうでした。城東線、関西線で駅が少ないこと、東海道線の駅の数は、大阪梅田から三宮まで、神崎(尼崎)、西宮、住吉しかありませんでした。平均8kmという駅間の長さが伺えます。

しかし、大阪という大都市を抱え、こうした鉄道は富裕層の別宅居住のための交通網として当初は使われました。阪急(箕面有馬電軌)が本格的に登場する1910年代の郊外の誕生以前となりますが、それが南海では天下茶屋、東海道線では神戸の住吉が、最初にそうした場として、明治中期に別宅地が成立します。また別機会で記したいと思います。(水内俊雄)

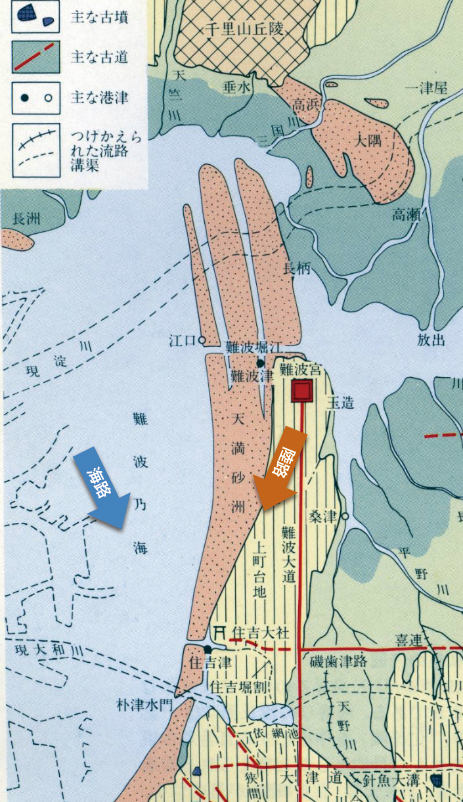

住吉浦の地形的特質

植生をあらわすカキツバタ

現在の住吉公園の原型となるのが、古代の住吉津(浦)と住吉神社であります。有名な国宝俵屋宗達筆「源氏物語関屋澪標図屏風」の澪標図(下に掲載)に描かれた住吉は、沖に明石の上の船があり(この船の航路は、謡曲「高砂」そのものです。)、陸地は白砂青松で、まるで海水浴場のようになっています。

淀川・大和川に大阪湾岸流が激しくぶつかっている難波津より、操船が容易だったことから、人や荷物は沖の船から小舟で移動させていたと思われます。『浪花上古図説』(下に掲載)などもそれを示しています。天満砂堆のわずかなくぼみが住吉にあり、これが港になっていますが、住吉の場合は、このくぼみの奥に細江川や手洗川といった細流が作った沢と入江があり、さらに安全な二重構造となっていたようです。

さて、現在、住吉区の花であるカキツバタは、アヤメ科アヤメ属の植物で、日本全体に分布し、「いずれ菖蒲(アヤメ)か 杜若(カキツバタ)」の言葉でも分かるように、野生種でも美しい花の一つになります。大型できれいな草花の少ない日本にあって、ユリと並んで昔より注目され、愛知の「八橋」や京都の「大田ノ沢」など名所も多く、絵画、工芸、和歌の素材となり続けています。

カキツバタは、日本産のアヤメ属植物の中でも深水を好む性質があり、次いでノハナショウブ・ヒオウギアヤメが水際に生育するくらいで、他のアヤメ属は皆陸地に生育しています。この水中に生育できることから、住吉津にあった沢のように、海浜ではあるが細江川の河口に開けた場所に群生地ができたのでした。海水の影響が混じりだす汽水域にはカキツバタはなく、葭(アシ)が主な植生となり、手洗川横の七道村では、江戸期もずっと葭年貢が課されています。

カキツバタの姿は、住吉大社の南に隣接し、摂社となる浅沢社周辺に復元されていますが、当時は細江川・手洗川流域や依網池(よさみいけ)・今池・長居の沢にもたくさん咲いていたと思われます。

浅沢社のカキツバタについては、『万葉集 第七巻』に「住吉の浅沢小野の杜若(カキツバタ) 衣に摺りつけ着む日知らずも」とありますし、下って『千載和歌集』には「五月雨に浅沢沼の 花かつみ* かつ見るままに隠れ行くかな」(藤原顕仲)とあります。

カキツバタは、多年性の草本で株分けもしやすく、その清々しい花の色は水辺の風趣を盛り上げてくれます。ちなみによく似ていても、アヤメは水中には生育できないので、区分の方法のひとつであります。(寺田孝重)

【花かつみ】

*「ハナカツミ」は、『万葉集』をはじめ、古くから和歌などに多く詠まれていますが、具体的に特定された植物ではありません。この歌の場合は、五月雨と共に詠まれていますので、カキツバタを指すと思われます。

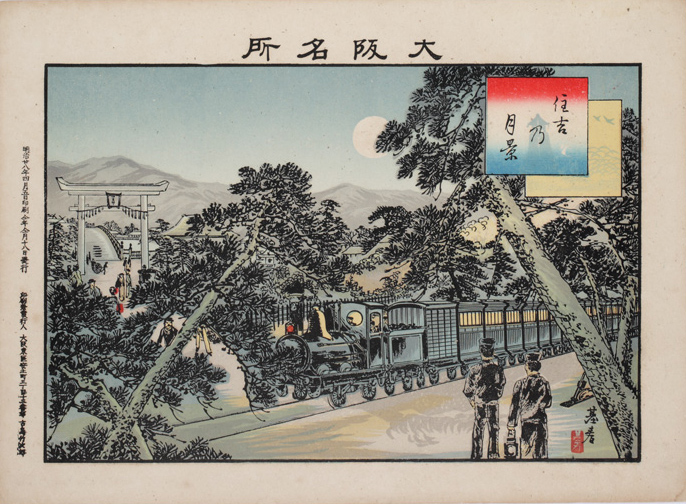

標高図と当時の住吉津と海岸線の想定

大阪市立大学 木村義成准教授作成

当時の海岸線は、上図の⇔の国道26号から阪神高速の間にあったと思われます。

上図を見ると、細江川の陸地側への切り込みが大変印象的です。それより北側は上町台地の末端にあたり、茶色で示されているように標高10メートル以上となっていますが、細江川の渓で、5メートル以上地形が切り込まれています。うすい緑色の標高まで、古代期には海水が来ていたと思われます。当時の住吉津の海岸線が想定できます。細江川より南に我孫子台地が広がることになり、その台地を大和川が人工的に開削され、難工事となりました。この細江川の渓筋の低地は、カキツバタの植生には絶好の土地条件であったように思われます。港湾として好適であったかに関しては、大阪湾流や細江川による土砂の堆積は見られたかもしれません。(水内俊雄)

屏風図の陸路と海路/水路の邂逅

国宝 俵屋宗達筆「源氏物語関屋澪標図屏風」のうち澪標図(静嘉堂文庫美術館所蔵)

静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

『源氏物語』を絵画化した上の屏風図は、当時の地形を知る上でも、重要な住吉の地理を表しています。

たまたま参詣が重なり、ニアミスで遇えなかった擦れ違いに、和歌をやり取りして意志の疎通をはかる際、詠んだ歌が「身を尽した恋」と海の標識「澪標」との掛詞で交わされる、という場面であり、上図のように海路と陸路の邂逅(かいこう)の地が住吉であったといえるかもしれません。

- 【光源氏】※牛車、大勢

平安京→淀川→(渡辺→陸路)→住吉社頭 - 【明石の上】※小舟、孤独

須磨→大阪湾→住吉浦→住吉社頭

(小出英詞)

当時の海岸線の状況とその描写について

当時の住吉津の海岸線がいわゆる白砂青松の今でいう海水浴に適した砂岸であったのか、松は植わっていたのか。下図はこの地の当時の地形復元で代表的に使われる日下雅義氏の描かれた想定図で、天満砂州と記されています。下図の平安時代までであれば、想定絵図であるとしても、上町台地の崖より少々距離をもって海岸線が描かれ、一部に松が描かれています。平安時代も前期の歌ならば、百人一首の「すみのえの岸による波よるさへや」のように、浪が寄せては返る海岸は、浜ではなく岸なので、上町台地の古代の崖にふさわしい表現かもしれません。新古今集など、鎌倉時代に近づくと住吉の「浜」の歌ばかりになっていきます。(小出英詞、水内俊雄)

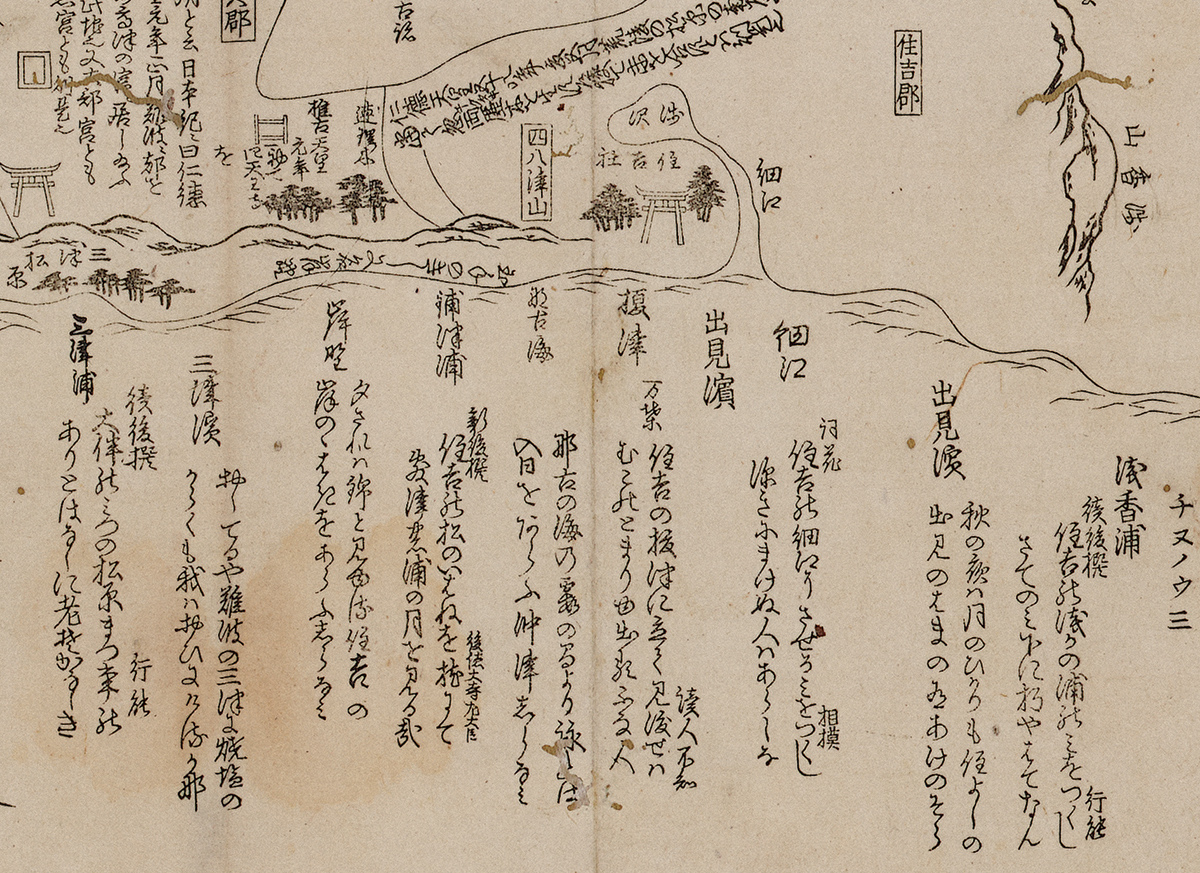

530年代から1100年代という当時の想定図になります。真ん中の上の住吉大社を南から東に取り巻く形で、「細江」から「浅沢」への入り込みが描かれています。海岸線を右から、 チヌノウミ、 浅香浦、 細江、 出見浜、 榎津、 那古海、 鋪津浦、 岸野、 三津浜、 三津浦と続き、 ゆかりの和歌が添えられています。 松林は一番左の三津浦に見られます。また、海岸には「玉出のきし」又の名を「岸野」とあり、古い呼称がうかがえます。

- 続後撰和歌集六六四(従三位行能)

浅香浦 住吉の浅香の浦のみをつくし さてのみ下に朽やはてなん - 壬二集二四四五(家隆)

出見浜 秋の夜は月のひかりも住よしの 出見のはまの有あけのそら - 詞花和歌集三二二(相模)

細江 住吉の細江にさせるみをつくし 深きにまけぬ人はあらしな - 万葉三・二八三(読人不知)

榎津 住吉の榎津に立ちて見渡せば むこのとまりゆ出づるふな人 - 新古今和歌集三五(後徳大寺左大臣)

那古海 那古の海の霞のまよりなかむれは 入日をあらふ沖津しらなみ - 新後撰和歌集五九八(後徳大寺左大臣)

鋪津浦 住吉の松のいはねをまくらにて 敷津の浦の月をみるかな - 御室五十首一七二(公継)

岸野 夕されば錦と見ゆる住吉の 岸のゝはきをあらふしらなみ - 古今和歌集八九四(読人不知)

三津浜 おしてるや難波の三津に焼塩の からくも我はおひにけるかな - 続後撰和歌集一〇三五(従三位行能)

三津浦 大伴のみつの松原まつ事の ありとはなしに老そかなしき

出典「古代景観の復元」日下雅義、中央公論社、1991年

中古の大阪付近の地形、海岸などの復元図です。住吉津の重要性が見て取れます。

源氏物語の碑

(公園北東、南海本線「住吉大社駅」西口前)

説明銘板

真住吉(ますみよ)し 住吉の国」は 万葉の昔から数多くの和歌や文学作品にその名をとどめている

源氏物語 澪標(みおつくし)に描かれた 明石上(あかしのうえ)の悲しい恋もこの地が舞台である 船で訪れた明石上はなつかしい 光(ひかる)源氏の華やかな住吉詣に出合ったが 再会することなくそのまま帰る

中世の住吉は王朝貴族の住吉詣が多く平安のみやびにつつまれていたこの碑はかかる王朝をしのび 歴史を振り返り 郷土を愛するためのよすがである

昭和五十七年四月吉日

財団法人住吉名勝保存会 建之

住吉公園の近代史(大正初期)

住吉公園が太政官布達公園から近代的な公園に生まれ変わるために

橋本八重三の處女作・住吉公園の花壇

園芸家・造園家 橋本八重三著「植木屋の裏おもて」より

明治6年の太政官布達以来、後述「大阪府住吉公園改良工事竣工報告書」によると、明治の中葉までは公園地には人家もなくただ葦萩の繁茂する低湿地で「住之江(住吉)の『松』の名に背(そむ)かざる様、亭々(高くそびえるの意)と黒松が豪放の景致を存して(自然の趣があって)」いたとされていましたが、南海鉄道などで交通の便もよくなると、周辺に住宅が建ち並び茶店や旅館の経営も増え、園地の利用客が激増しました。開発が進むにつれ、沼沢の埋め立てによる排水不良や東洋のマンチェスターと呼ばれるまでに発展した紡績工場等からの煤煙による空気汚染は深刻であり、当時の大きな社会問題となっていました。また病虫害の多発生により、古き住吉の浜と詠まれた松樹の保存も急務となっていたため、公衆衛生を含む課題解決と合わせて、名実の伴う公園として改編していく必要が生じてきました。

当時大阪府が管理していた住吉、浜寺、箕面の三公園の管理の資金は府の普通予算、事業枠とは別会計で、これら収支予算は毎年度府会の決議を経て、その清算(決算)もまた府会に報告しています。

明治45年度には「園芸顧問費」として750円、同年及び大正2年度にはともに公園費雑費の中に「園芸顧問招聘雑費金」50円とあります。大阪府は東京帝国大学農学部名誉教授の本多静六博士にこの三公園の管理及び改良方針の検討を委嘱しており、その口述記が「大阪府営公園の改良方針」となっています。博士は住吉公園の実態調査をもとに、環境の劣化、市民の衛生上の問題は大きな課題であるとともに、大阪市中心市街地に最も近い府の公園という評価のもと、古来住吉浜の松の景観が失われていく実情に対し、保護保全の手法と園地の改修、および桜や紅葉などの広葉樹による林相の転換を提案しています。また当時、児童の育成は「第二国民の育成養護」とのスローガンもあり、児童のためとなる公園として積極的に施設を入れてもよいとの提案もありました。大正期は、群衆遊観の場所、万人偕楽の地の公園から近代の公園への転換期であるといえます。

大正4年には明治神宮造営に携わっていた大屋霊城氏(のちに「住吉公園を作った男」といわれる)が府に着任し、住吉公園の改良工事を委嘱されました。改良工事は大正7年・8年の2ヵ年で、公園改良費として43566円を要し、大正9年5月には「大阪府住吉公園改良工事竣工報告書」として府会に報告されました。

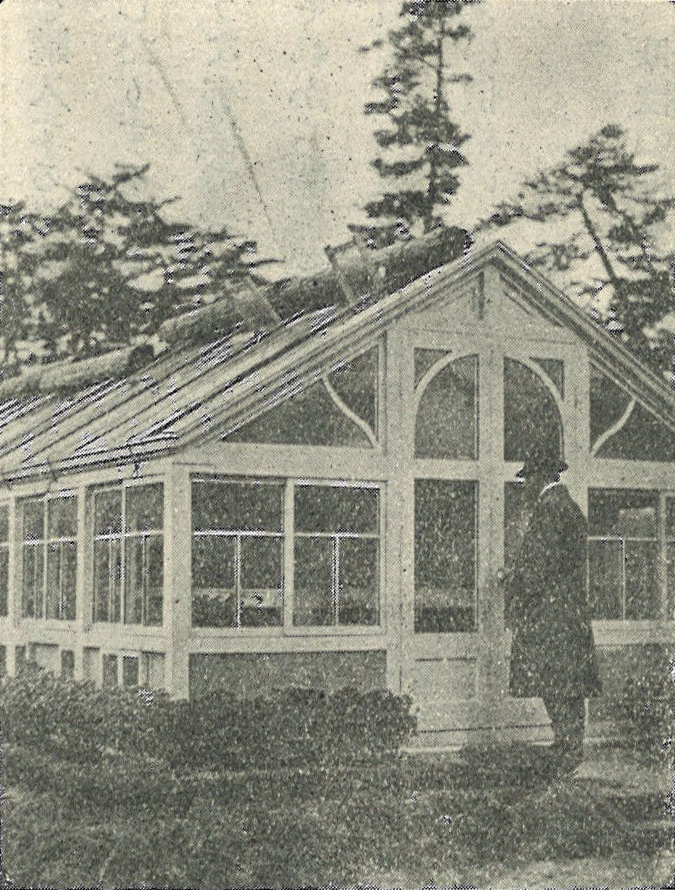

昭和5年に発行された「植木屋の裏おもて」に、大正期の住吉公園を垣間見ることができます。著者の橋本八重三氏は大正3年に大阪府立農学校園芸科(大阪府立大学及び府立園芸高校の前身)を卒業後、大阪府庁学務課公園係に着任。本多博士の府営公園の改良方針を受け、園芸的施設を設置管理する任に当たります。本書には大屋氏を含む公園改良に携わられた人々の人間模様と、著者が担当した公園の温室や松林、花壇の写真が掲載されています。 (繁村誠人)

参考:値段史年表(朝日新聞出版)より、記事内の1円は現在の5000~2万円程度に相当。

明治45年頃に出来た住吉公園の温室

園芸家・造園家 橋本八重三著

「植木屋の裏おもて」より

大正6年(1917)頃 住吉公園改良前の平面図

大正9年(1920)5月大阪府住吉公園改良工事竣工報告書より

写真データ提供のお願い

住吉公園150年記念事業にあたり、住吉公園界隈の古い写真を募集しています。 「住吉公園歴史探訪」でご紹介させていただきますので、ご一報ください!!

住吉公園管理事務所

TEL:06-6671-2292

Email:sumiyoshi@toshi-kouen.jp

担当:山岡

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集協力:

水内俊雄(大阪市立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)