「住吉公園歴史探訪」第20号

- 2024年 9月6日(金) 21:23 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第20号

発行日:2024年9月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設して150周年を迎えた大阪府営住吉公園の歴史探訪誌として、2018年12月から季刊で第16号まで発刊してまいりました。2023年7月刊の『住吉公園と住吉さん』編纂による一時休止後、2023年12月より再刊しました。ぜひとも住吉公園、大社界隈の悠久の歴史地理をご堪能ください。

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―水辺の植物Ⅲ「ハス」―

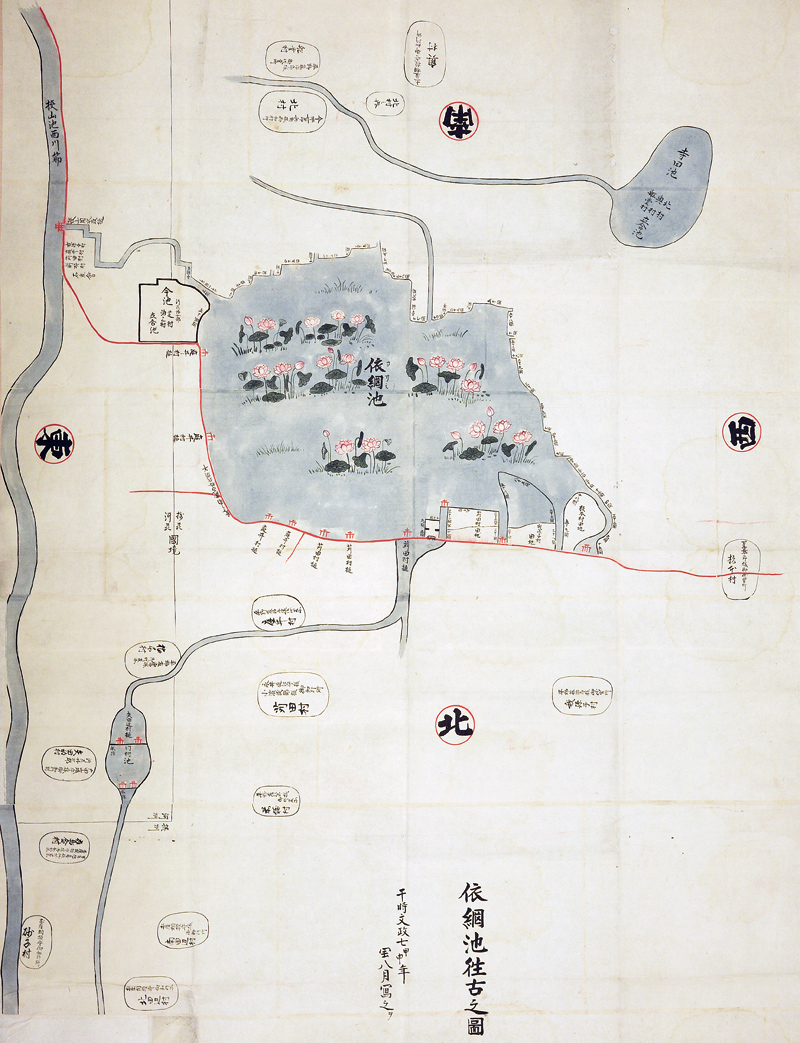

前号(第19号)で紹介しました「まこも年貢」の文書に付属している文書に、

これは

この文書のように、依網池を含むこの地域の池には、ハスが自然に繁茂しており、その葉は包装資材(特に水分を含むもの用)として広く利用されていました。住吉大社でも素麺をお供えする時は、今でもハスの葉が使われており、お盆の時にはハスの葉に供えられています。

ハスは、日本全国に生育し、童謡の「ひらいた ひらいた(中略)蓮華の花が ひらいた ひらいたと思ったら いつのまにか つぼんだ」の歌詞どおり、開閉を繰り返し、三日で散って行きます。

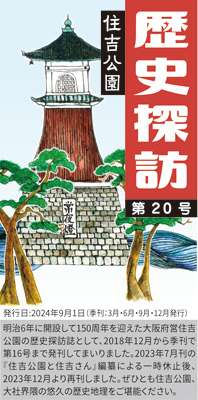

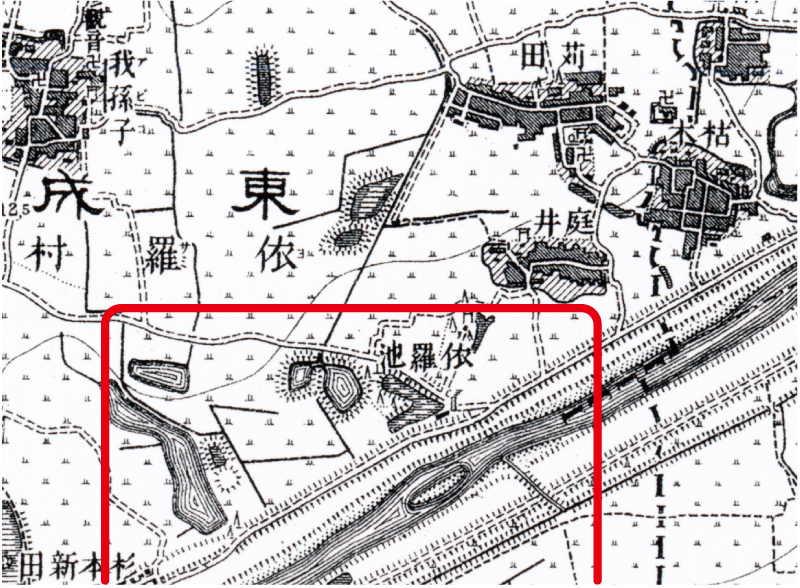

依網池のハスは、「依網池往古図」(寺田家文書 絵図編№7 絵図①)のように、その花が池のシンボルのように描かれていますし、次面の写真②のように以前は住吉公園にもハスが生育していました。実用的には前述のように耐水性のある葉が包装資材として用いられたと思われます。

ハスは、ハス科ハス属に属します。ハス属の植物のうち、花色が白・ピンク・紅色の「ハス」はアジアに生育し、黄色の「ハス」はアメリカ大陸に生育する「キバナハス」の2種しか存在しません。

日本のハスは、インド周辺の熱帯が原産であるものが、※有史以前に持ち込まれ全国に広まった帰化植物とされています。

ハスの園芸化は、中国・日本で進みましたが、何しろ、葉(荷)、茎、地下茎、花、実のいずれもが、食用・薬用に使える植物ですから、住吉地域でも普段から利用されていたと思われます。(次面写真②) (寺田孝重)

※有史 歴史で、文字による記録のあること

この絵図は、文政7年(1824)に写されたもので、寺田家絵図の依網池往古図の中では、最も新しいものですが、元の図を忠実に写したもののようです。文政七年は、大和川の付替えで、依網池が潰されて百年以上も経っていますが、水利権の関係からか、このような写しが作られたものと思われます。依網池には狭山池西川から今池を経て流れ込み、また北のほうに駒川に続く流路で出ていくことが見て取れます。細江川は描かれていません。

わざわざ申し伝えます。(今回、)我孫子村から出された裁定の内容について、依網池のマコモの内へ生えてきたハスの葉を(苅田村の貴方から)どうすればいいか尋ねられましたが、(それは今回の)沙汰(注)にある分に限ります。我孫子村のマコモの内に生えてきた分については、(苅田村の)貴方は一切構うことはなりません。(我孫子村が村の分の)マコモの内から生え出てきたハスの葉を取ることは当たり前です。念のため、いちいち書いて申し聞かせます。 (注)依網池の内、我孫子村には三分の一の権利を設定、池内を格子に区切り、番号を振り、クジで引いて刈り取る場所を決めた。 ※写真中の赤線は「はすのは」

住吉大社とハスのこと

前面のとおり、かつて住吉ではハスが身近な存在であったようです。

住吉大社の本殿は朱塗りと胡粉塗りのコントラストが美しく、直線的な檜皮葺の屋根、ギザギザの玉垣とともに住吉造を構成しています。よく注目してみると銅板の一部に、金色のハス型の装飾金具が計八ケ所も付いています(写真③)。

一つは屋根の上で、箱棟の両端を装飾する

古代神殿の形式をよく伝える住吉造本殿ですが、蓮花の飾りは神仏習合の名残りであると説明されています。

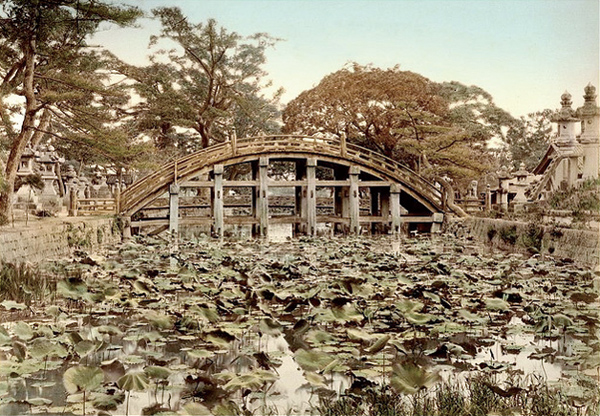

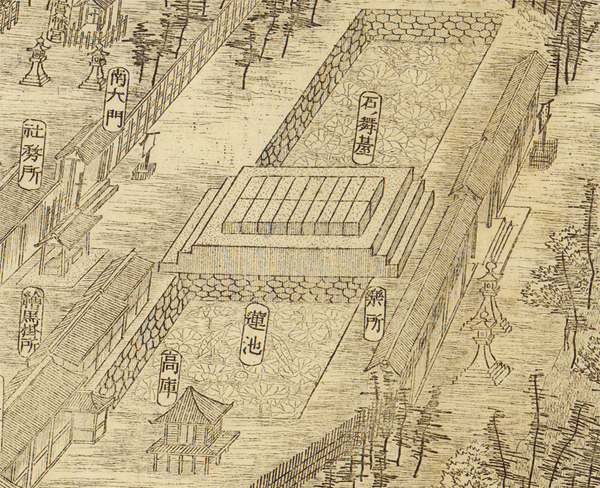

住吉の象徴である反橋の架かる神池はかつてハスが繁茂していました(写真⑥)。また、石舞台のある池もハスが名物で、特に「蓮池」と呼称されました(絵図②)。

ところで、明治33年(1900)8月9日、与謝野鉄幹は山川登美子と鳳晶子(後の与謝野晶子)をともなって住吉大社を訪れ、それぞれ歌を詠んでいます。

- 神もなほ知らじとぞ思ふなさけをば蓮のうき葉のうらに書くかな 鉄幹

- 歌かくと蓮の葉をればいとの中に小さきこゑす何のささやき 登美子

- 松かげにまたも相見る君とわれゑにしの神を憎しとおぼすなき 晶子

そのエピソードを基に、田辺聖子は小説『千すじの黒髪わが愛の與謝野晶子』に、住吉大社へ詣でた鉄幹ら三人を生き生きと描き、鉄幹に恋心を抱く登美子と晶子が住吉のハスの葉に歌を書くときのやりとりを脚色して紹介しています。

これら境内の池に繁茂していたハスは、昭和30年頃の

ちなみに、住吉公園のハス(写真②)は、明治18年(1885)小山卯之助(後の住吉村助役、小山楼主人)が私財を投じハス600本を植えたことに由来するそうです(明治35年『日本の勝景』)。(小出英詞)

古代建築の様式美のなかにハス型の装飾金具が散りばめられている。

反橋の俗称を太鼓橋というが、池の水面に映ったアーチ形を合わせて太鼓のような形状に見えることに由来する。しかし、明治時代の池は一面にハスが繁茂していたことがわかる。

『摂津国坐官幣大社住吉神社之図』明治13年(1880)

明治初期の境内図には、石舞台のある池の呼称を「蓮池」と明記し、池面には大きなハスが所狭しと描かれている。

住之江公園と競輪場

終戦後の大阪府営公園

本誌第18号では昭和17年(1942)に住之江公園に大阪護國神社が創建され、その影響による公園改修までを見てきました。戦時中は府営公園の管理は十分ではなく、また食糧増産に利用されるなど荒廃した状態でした。

戦後の府営公園を見ると服部緑地を除く久宝寺緑地と大泉緑地は、自作農創設特別措置法により公園として買収し計画されていた用地はなくなり、再度用地買収から始めることになります。その他の府営公園でも人も物資も金もない時で十分な維持管理が行われていませんでした。昭和23年(1948)になるとようやく日本経済も動き出し、失業対策事業による公園施設の改修が行われるようになります。

日本で2番目、住の江競輪場出来る

このような中、住之江公園では競輪場が設置されました。

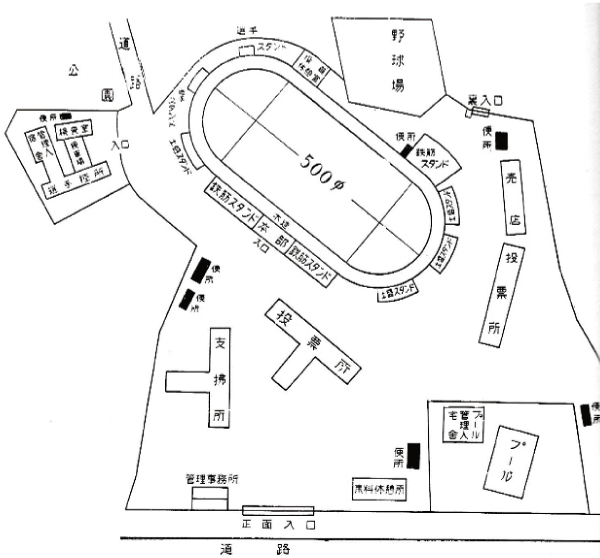

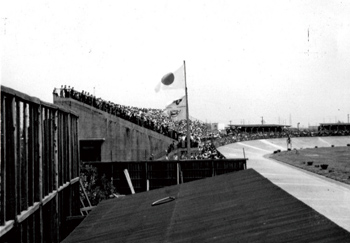

初期のころの競輪場、昭和37年頃にはプールは撤去され苗圃になった。大阪競輪史より

昭和22年(1947)2月に自転車競技法期成連盟が発足。日本の国家再生のためには産業の育成が必要であり、戦前の主要産業であった自転車産業の振興とスポーツの奨励をあわせた法案を国会に上程しました。国会審議の過程において自治体の戦後復興費用捻出が追加され、自転車競技法として昭和23年(1948)7月に成立、8月1日に施行されました。

自転車競技法期成連盟では競輪の将来を考え、日本初の競輪は立地条件の有利な京浜地区又は京阪神地区で開催したいとの意向でした。特に大阪は自転車産業が盛んなところであったことから、大阪での開催に向けて自転車振興会の早期立ち上げが図られていました。しかし、福岡県での第三回国民体育大会の種目に競輪が加わったことで、第一回は昭和23年(1948)11月、小倉で開催されることになりました。小倉での実績は四日間で入場者数が5万5千人、車券売り上げが約2千万円となり、予想以上の成功を収めました。(注1)

二番手となった大阪では、昭和23年(1948)9月21日に大阪自転車振興会を創設、年内開催に向けて約2カ月の期間で組織の立ち上げ、職員の訓練、資金調達、競輪場の確保など準備が進められます。

振興会は直ちに大阪府に対し競技場の建設を働きかけますが、当時の大阪府では府の財政のみでは困難なため振興会及南海鉄道に寄附を求めています。競技場の候補地は最初は住吉公園としましたが、狭小なため住之江公園の陸上競技場を利用することになり、一部大阪護國神社の敷地を編入した建設案を立て、九月府議会において建設案を可決し、直ちに建設に着手。11月下旬に竣工しました。

そして、年内の12月11日に第一回大阪住の江競輪を開催、競技に先立ち開場式が行われ、その後11日、12日、18日、19日、25日、26日の6日間開催され、6日の総入場者数23,931名、入場料収入314,952円、車券売り上げ36,823,350円と驚異的成功を収めました。(注2)

発足以後、順調に進んできた住の江競輪場でしたが昭和24年(1949)4月16日に騒擾事件(注3)が起き、その後各地の競輪場で事件が多発し、そのたびにマスコミが事件を取り上げ、競輪存続の是非が論じられました。その原因として考えられるのは、特に昭和24年(1949)から25年にかけての競輪場建設ラッシュによるもので、昭和23年(1948)の2ヵ所に対し、24年には19カ所、25年には35カ所が新たにオープンしています。(注4)このように、運営側も観客も未成熟だった中で瞬く間に競輪場が増え、それぞれに新しい主催者、自転車振興協会が発足したため、その都度体制の立ち上げに対応せざるを得なかったことがあります。

写真② 最終日のスタンドの観客

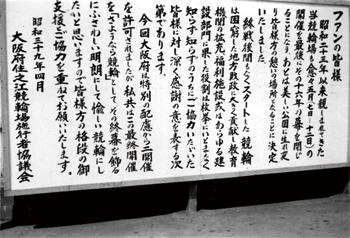

写真③ 入口に設置された看板

写真④ 最終レースの状況とお礼の看板

25年(1950)9月の騒擾事件後、競輪は自粛声明を出し、通商産業省をはじめ関係団体での協議ののち通商産業大臣の「競輪再開に当たって」との談話が発表されました。開催回数、レース数の制限、賞金制度の改正等を行い、11月に再開にこぎつけました。(注5)

しかし、昭和30年(1955)1月に河野農林水産大臣の談話で「競馬は土、日、祭日以外は開催しないように提案する」と発表し、同日夜に石橋通商産業大臣も「(競輪も)平日開催を行わないことは賛成だ」と記者団に述べ、翌日の閣議で農相から提案され了解事項となり、競馬・競輪は平日に開催しないよう行政措置で実施することになりました。(注6)

これを受け、2月に赤間大阪府知事は、新年度以降、府営競馬・競輪の廃止を公表。3月には大阪府営豊中競輪場の閉鎖を発表し、30年4月1日付けをもって大阪府が競輪主催から撤退し、大阪府営豊中競輪場を廃止しましたが、住の江競輪場は衛星都市(注7)の要望に基づき存続することになりました。(注8)

さらに、32年(1957)11月1日に施行された都市公園法により公園施設の占用期間が五年以内と定められ、これにより住の江競輪場は36年10月15日に撤去と決められましたが、衛星都市の財政困難を理由に約2年半延長が認められ、39年3月31日をもって閉鎖されることになりました。しかし、同競輪場従業員約8百人の退職金その他を捻出するために、さらに2ヵ月再延長されました。(注9)

同年5月12日、最終開催日とあって多くのファンが詰めかけました。正門を入ると「ファンの皆様」と名残りを惜しむ挨拶の立看板も立てられました。多くのファンが最終レースから閉会式まで場内に残り、廃止を惜しんでいました。この日をもって住の江競輪場は幕を閉じました。

住之江公園の再整備

住之江公園再整備の工事記録から見てみると、昭和36年(1961)10月に廃止が決まった競輪場ですが、隣接地で再整備が可能であった野球場については36年度から工事が始まり、37年3月29日、新たにオープンしました。

競輪場は昭和39年(1964)5月の廃止後、同40年から跡地の再整備が始まります。最初は競輪場の入口部分に当たる公園南側から、南入口及び児童遊戯場の整備にかかることになりました。

公園の南側にあった25メートルプールは、昭和32年(1957)10月11日の大阪府都市公園条例には住之江公園の有料施設から名称が消えています。プールが使用されなくなったのは昭和32年であることはわかっていますが、撤去された時期については不明です。国土地理院の航空写真を見ると、昭和35年(1960)12月にプールは存在していますが、同39年5月の航空写真には写っていません。この間に撤去されたことは明らかですが、旧野球場の撤去再整備(昭和36年)に合わせて行われたのか、競輪場撤去(昭和39年)後に行われたのかは現在の所不明です。

児童遊戯場の整備は41年(1966)3月に整備が終わり、また、5月には球技広場が完成。プールは現在の場所に、最初は50メートルプールが昭和41年8月1日にオープン、その後児童プールを追加整備して42年7月1日には2面がオープンし、現在の形となりました。43年には管理事務所と野球場のナイター設備ができ、翌44年には沈床花壇が整備され、ほぼ現在の公園の形が出来上がりました。(荒木美喜男)

- 注1:競輪20年史 P6

- 注2:大阪競輪史 P86

- 注3:堺市営第一回競輪第六レースで、選手一名が作戦と称し発走合図にもかかわらずスタートせず、他選手が第一コーナーを回ったところでスタートし、最後尾でゴールイン。観客は不審に思い、八百長だと叫び本部に殺到し、審判席を包囲などした。開催本部からの通報により警察官数名が駆け付けたが収まらず、開催本部は収拾策として負車券を額面通り買い戻すことで収拾した。

- 注4:競輪20年史 P7

- 注5:競輪20年史 P11

- 注6:競輪20年史 P19

- 注7:堺、豊中、八尾、寝屋川四市と五市競輪組合(池田、高槻、守口、茨木、枚方五市)、九市競輪組合(松原、枚岡、河内、河内長野、柏原、和泉、羽曳野、大東、箕面九市)。主催者(施行者)

- 注8:近畿競輪20年史 P42

- 注9:近畿競輪20年史 P53

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪公立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)