「住吉公園歴史探訪」第19号

- 2024年 6月6日(木) 23:15 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第19号

発行日:2024年6月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設して150周年を迎えた大阪府営住吉公園の歴史探訪誌として、2018年12月から季刊で第16号まで発刊してまいりました。2023年7月刊の『住吉公園と住吉さん』編纂による一時休止後、2023年12月より再刊しました。ぜひとも住吉公園、大社界隈の悠久の歴史地理をご堪能ください。

汐掛道にならぶ住友燈籠

住吉公園と住吉大社を結ぶ東西の道筋、汐掛道の両側に並ぶ石燈籠を「住友燈籠」と呼び習わしています。これらは、その名のごとく豪商住友家ゆかりの石燈籠で、道路沿いに14基、公園内に14基の計28基が立ち並んでいます。

住友家は初代・政友(1585~1652)を家祖とする商家で、業祖・蘇我理右衛門(泉屋)の息子を婿に迎えて二代友以として住友・泉屋となり、京都から大阪へ進出しました。三代友信より「吉左衛門」を代々襲名、四代目友芳が別子銅山(現愛媛県新居浜市)を開発し、家業の発展により諸国に知られる豪商となりました。近代には住友財閥を形成し、現在の住友グループの源流となりました。

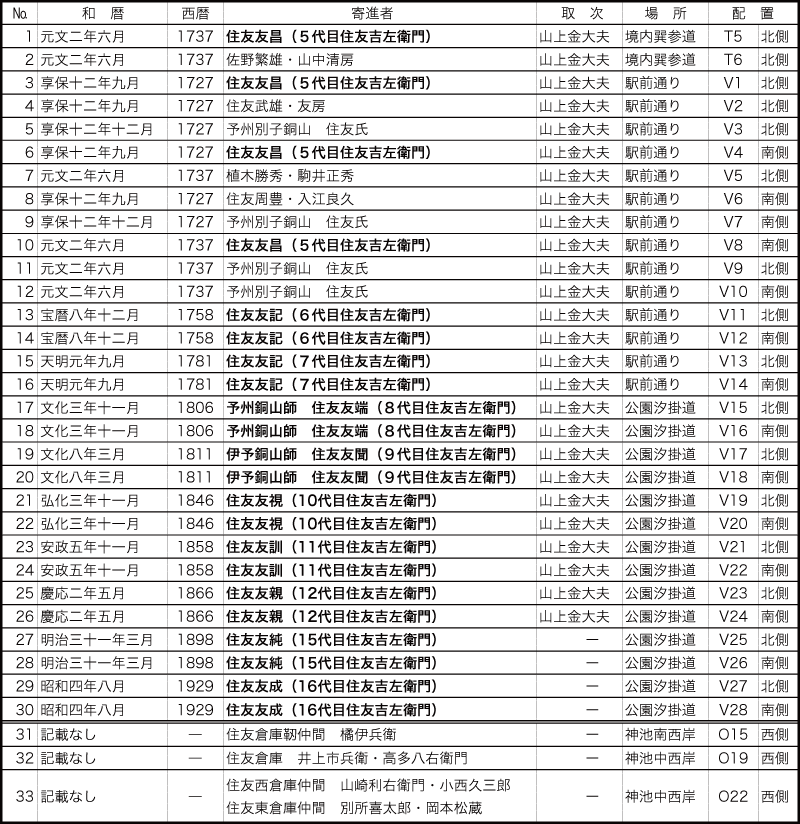

住友燈籠について、最も古いものは、享保12年(1727)9月の建立分で、五代友昌による一対二基と、住友武雄・友房の連名による一基の計三基が建立され、住友周豊・入江良久の連名一基も建立されています。つづいて、同年12月には「予州別子銅山 住友氏」の銘で一対二基が建立されました。別子銅山とは住友家の発展の基盤となった日本有数の銅山でした。いずれの石燈籠も、住吉大社の有力神職・山上金大夫の取次によって奉納されたものです。

その10年後の元文2年(1737)6月、五代友昌は再び個人名義と別子銅山名の両一対二基の計四基を建立します。

さらに、六代友記も先代にならって宝暦8年(1758)12月に一対二基を建立して以降それが伝統となり、例外として、早世した十三代友忠と同母で一時的に家督相続した十四代登久の両名を除いて、十六代友成による昭和4年(1929)8月の一対二基まで、全十四対二十八基が現存しています。

銅を中心とした鉱業・精錬業・金融業や貿易で栄えた住友家は、それを支えてきた海運の安全を祈り、家業の繁栄を祈願するため、住吉大社の神前に常夜燈を建立しつづけたのでした。

平成6年(1994)6月、駅前の道路改修工事にともない支障となったことから、㈶住吉名勝保存会(当時、現在は公益財団法人)の尽力によって住友燈籠の移設整備が行われました。その結果、現在のように長峡町から住吉公園内までの汐掛道に、全二十八基が東から年代順に並べられ、同時に説明板「住友燈籠の記」も設置されました。

なお、住吉大社の現・境内にも住友関係の石燈籠として、住吉武道館の前(巽参道)に五代友昌による元文2年(1737)6月の一基(前掲と同時期)、近代の住友倉庫による三基なども散在しています。

以上、住吉公園の景観を形成する住友燈籠について紹介しました。商都大坂と豪商の信仰を今に伝える石燈籠は、貴重な文化遺産です。これからも永く守り伝えてゆきたいものです。(小出英詞)

参考

- 梅原忠治郎『住吉神社石燈籠調書』官幣大社住吉神社、昭和7年

- 森口隆次ほか『住友燈籠の移設整備を終えて』 ㈶法人住吉名勝保存会、平成8年

- 黒田一充・神武磐彦ほか『すみよっさんの境内と 石燈籠』清文堂出版、令和5年

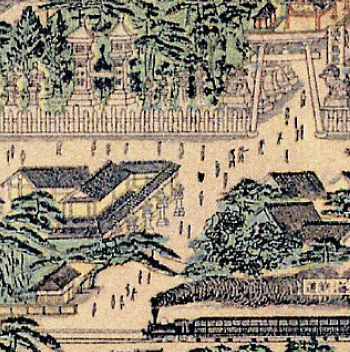

図の上部は路面電車(鳥居前)、図左側の上方が東で中央が汐掛道。道の両側に住友燈籠16基が立ち並ぶ。図には示されていないが、ほか7基が公園内に記載されている。(梅原忠治郎『住吉神社石燈籠調書』より)

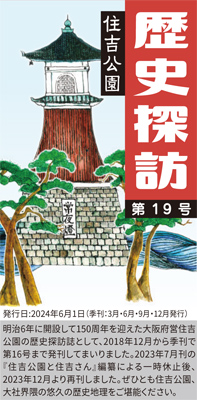

南海本線 旧住吉公園駅から住吉鳥居前方面の汐掛道の住友燈籠群 (昭和15年撮影)

旧住吉公園踏切より東側、現在の説明板「住友燈籠の記」付近から見て 料理屋の伊賀治(写真中央)や住吉鳥居前にかけての様子。 汐掛道の両側に住友燈籠が立ち並ぶ。 住吉大社所蔵

住吉大社鳥居前の南西、 長峡町の汐掛道南側(旧菊一文字、初辰屋ほか)付近の様子。 同様に住友燈籠が立ち並ぶ。左手は住吉鳥居前。 住吉大社所蔵

住吉鳥居前の北西、旧電車待合所(通称「六角堂」)付近の様子。 汐掛道に沿って住友燈籠3基が確認できる。 住吉大社所蔵

住友燈籠の一覧表

「甦る光景」 拾遺 その2

第17号に続き、住吉・住之江界隈の地域の記憶の語りを、紹介させていただきます。西山氏におかれましては、二〇二四年一月にお亡くなりになられました。編集者一同、ご冥福をお祈りいたします。

西山脩さん 元料理屋・川竹 昭和2年生まれ

2022年11月15日ヒアリング

小学校の思い出

生まれは京都。西本願寺の門の前、裏は仏壇屋ばっかりでな。あそこで、親父が商売しとったからな。親父はそのまま兵隊行って戦死してしもたんやけどな。兄貴も海軍の船はどこで沈んだかはわからんで行方不明や。舞鶴から出よったんや。戦争で2人とも死んでしもた。

小学校ははじめは京都やって、おじいさんが、大阪の天王寺に隠居部屋もってて、天王寺の方がええやろ言うて、おじいさんの所へ移住さしてもらって、上本町九丁目に居りましたんやけどな、そやから、学校は上本町小学校卒業してまんねん。

天王寺はおじいちゃんの隠居部屋で、商売を住吉でしてたからな。住吉と今里に両方に店があったからな。今里にも新地がおましたやろ。で、今のところ(御崎)に住んでたので、学校は天王寺まで行ってましたんや。まわりは、敷津浦より安立の方がええやろいうて、他のみんな安立の方行っとったからな。でもここらの学校行ってたらあかん、天王寺の方行きって。んで上町線乗って。一時間くらいかかりまっせ。せやからあべの橋をピューっと降りて、市電のとこ入ったら、九銭で往復切符くれはんねやん。それもらうために、九時までに行かなあかんねん。だからズーっと走るんや。じゃあ帰りタダや。んで小遣い貯めとったんやん。

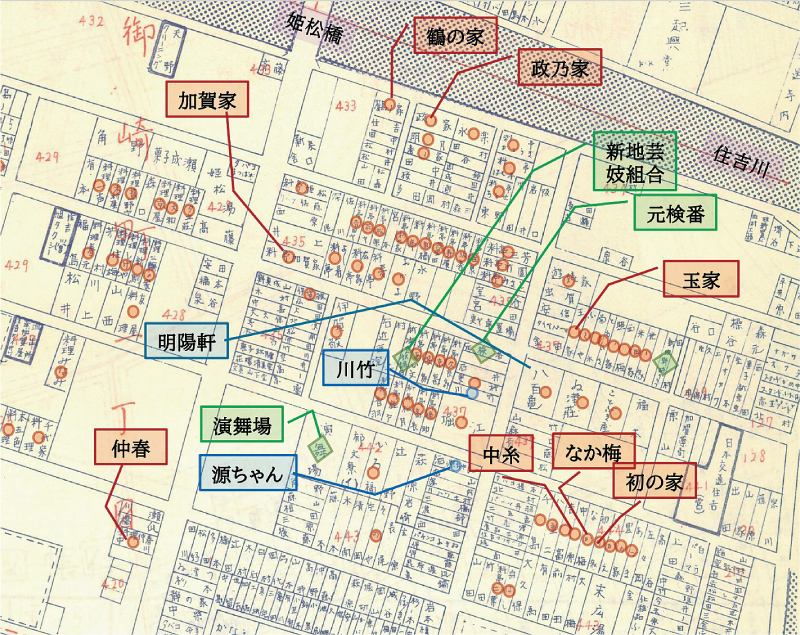

公園南側に作られた芸妓居住指定地のころ

従兄の仕出し屋は今里が発祥や。従兄のやってるのに、こう勤めていくって形になって、支店があっちに三軒ほどあったからな。今里の明陽軒と、川竹、白水園と。新町にもあったからな。せやから、公園南の浜口からや、浜口の郵便局の裏んとこにあった時分から、明陽軒と川竹ってあったんやん。

住吉郵便局がおましたやろ。あれの横ずーっと曲がってったとこに風呂屋があってな、その裏に、明陽軒の洗い場やらみんなこしらえたあった。で、その角っこが明陽軒やってん。んで、向かい側の、公園の角っこの方が川竹やってん。川竹の前にタバコ屋があってん。ほいで、その間をすっと越えたら住吉公園の中に入っていくんよ。江川橋や。橋の向こうが川竹で、こっち側の角が明陽軒やってん。指定地で。その時分はあちこち自分でできひんから、指定地にみなでビャー押し込みよる。多分昭和の初めから。

西側の新地への移転

そのあと、国の命令やからしゃあないねんからな。ここ(住吉新地)に移動せなしゃあないんやな。そやから、明陽軒と川竹、源ちゃん、(屋号)ミヤケ、それから、なんやあの、名前が出てこんわ、まとまってこっちに(住吉新地)みんな移転してきたんですね。もう畑らあらへん。百軒ほどお茶屋があったんやん。それ以外は普通の民家ようけ建ってたよ。お茶屋やさかいな。にぎやかでしたよ。灯りがバッバッバッって、晩になったらな。

徴用と軍隊

栗本鉄工はみんな行きよったな。私もしばらく靴持って行きましたがな。徴用逃れ、歩いて行ったがな。遠いね。小学校出てからは働きにら行ってしまへん。堺商業に行っとった。私は身内商売の仕出し屋だったから、家の手伝いしとった。電話待ちしとったがな。せやから栗本はちょっと行っただけや。

結局昭和20年になって兵隊で満州に。何で行ったんかわからんけど奉天に居ってんやん。年も二十歳ならんでも兵隊に取りよったからな。みんなで犬に夜吠えられたりしたしな。とにかく行け行け、帰ってくれ帰ってくれ言うてね、なんのこっちゃわからへんけどね。そらもう満州から歩いて鉄砲担いで朝鮮半島まっすぐ歩いて帰ってきましたね。タイシュン?の街、きれいな街やなこの街いうて言うとったんや。だから、足だけ丈夫や。

1945年3月の大阪大空襲

こっちに戻ってきてたから、大阪の空襲おうてまんがな。飛行機がバーッて空飛んで、で、あの阿倍野の、天王寺の方で落としよった、駅前のとことかなりましたよ。朝早う起きてずーっと天王寺のとこまで、おじいちゃんとこまで見に行ったがな。焼けてへんか思てな。んだら駅の方もうみんな焼けとおる。電柱は焼けとるし、牛は燃えとるしな。かわいそうに。自転車でダーって走りました。天王寺のうちは焼けてはしません。

住之江公園

住之江公園こしらえとるいうて、どうできた、そんなん初めから分からへんわ。はじめ競輪場やってん。競輪で、走っとおってな。それがしばらく行かん間に、ちゃんとした公園なってん。そういう記憶はあるけどなあ。戦争中は食糧小屋、馬の食糧小屋…、いろんなもん、ずーーっと積み上がっとおったからな。もうあの、晩に歩いたら怖いな、あんなとこ、と。

施設のおおよその分布

住吉新地

ここの新地が百軒くらいあってん大体お茶屋が。芸妓さんとか抱えたあるとこ、三味線教えたり、なんやしとるがな。それで、お茶屋からその芸者指名したら芸者が来よんねやん。それでお客さんの相手。それはそれで向こうで教育しはるさかいね。

こっちは仕出し屋やから、百軒くらいのお茶屋で行ってないとこもあるやろうしな、まあ行ってるとこもあるやろうしな。中華料理屋かて2軒も3軒もあるんやから。うち1軒だけとちゃうんやから、んなもんいろいろ取りよるから、んなん1軒でえらそうな顔してられへんやん。そやから洋食屋だけでも(屋号)カドヤと明陽軒や源ちゃんとあったんやからな。

(住吉新地同盟組合の卜部さんの店の屋号とか覚えてますか?)なか、なか、仲春やないわ。中糸、うんなか梅やな。初の家、なか梅、中糸、これらのとこ、大きなお茶屋ばっかりやから、なか梅大きいからなあ。親分居るさかいな。加賀家角っこやん。その、風呂屋の角っこやん。加賀家大きいやろ。加賀家さんついこないだまでおったやん。(先代が保存会にかかわってますよね)うん。もうそこらは住吉新地のえらいさんやん。新地組合のな。(鶴の家とかも確か公園時代に名前が入ってるんですよ)全然分からん。公園からあったん、キヌヤとかね、政乃家、玉屋や。キヌヤは川のとこや。ここらも戦後の人ばっかりやから。たいがい私知ってるけどなあ。そやけどもう、ボケてきたから、出てけえへん。もう95にもなったらあかんわ。(平成9年にやめたと聞いてますが)20年前や、駐車場にしてそれで暮らしていってるわ。(水内俊雄)

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―水辺の植物Ⅱ「マコモ」―

マコモは、日本ではすだれ、むしろやこもの材料の他、牛馬の飼料や緑肥などとして利用されていますが、中国では黒穂菌に感染し、徒長軟化したものをマコモタケと呼んで食用にします。また、北米の類似種は、種子がやや大きく、ワイルドライスとして食用されています。 マコモの花期は、8月から10月頃で大きな花穂になります。この穂の上部は雌花で黄緑色、イネのような芒(のぎ)があり、下部は雄花で淡紫色で芒はありません。

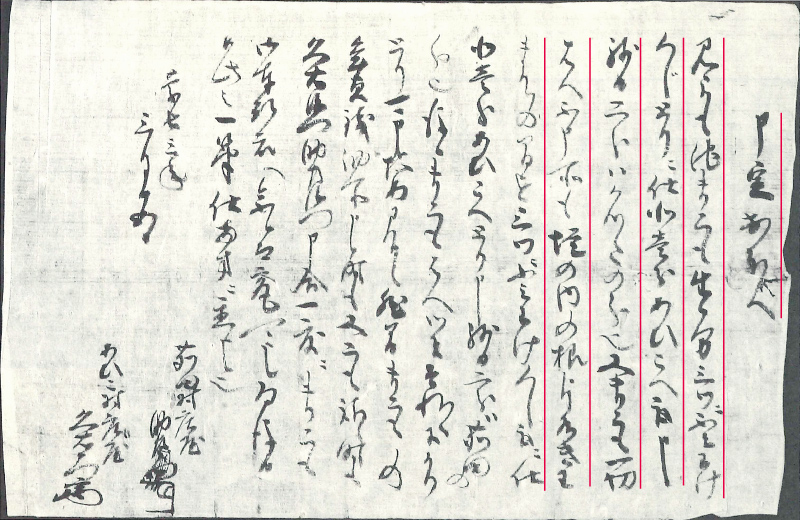

前号(第18号)では、古文書にあるアシ(ヨシ)に年貢がかけられたとの記述などから、この近辺におけるアシの分布を推定してみましたが、同じ手法で、今回はマコモ(真菰)について述べようと思います。

寺田家文書の中に、慶長3年(1598)3月15日付の我孫子村と取り交わした覚書(写真①)があり、その中で、みよも池(※1

これは当地にあった、古代からの貯水池である依網池に生えるマコモの収穫に関するものになります。マコモは現在では、食用にするマコモタケや、※コモ(菰)の材料ぐらいにしか利用されませんが、江戸期は、牛馬の飼料やコモ・ヨシズの材料等、広く利用されていましたので、これに対する権利も重視されていたと思われます。また、出雲大社では、「マコモ神事」として、マコモを敷いた上を宮司が歩いたり、「しめ縄」や「茅の輪」に使用されています。

マコモは、日本全国で見られるイネ科の多年草で、別名ハナカツミとも呼ばれます。(写真③)

水辺では一般的な草本で、なじみ深いものでしたが、都市部では見かけなくなりました。

依網池は、古事記にも現われる古代からの池で、新大和川付替えで消滅するまで狭山池と連動して、この地域のかんがい灌漑の中枢を荷っていました。上町台地を西岸とする人工のため池で、水深は2~3メートルと浅かったようですが、面積が33ヘクタールと広大なものであったようです。この池からは、苅田を始め、我孫子、杉本や現在の長居方面への水路が延びていました。

古代史の本には、依網池から細江川への水路があったように書かれていますが、地形的に無理があり、中世以降、その記述は見られません。また、元禄以前の国絵図にも直接的なつながりは描かれていないように思われます。せんたい千躰あたりで水路が接近していたのかも知れません。

たとえ直接的なつながりがなくとも、細井川の水辺の植生は依網池と大きく異なってはいないと思われ、この地域にも生育していたものと推察されます。(寺田孝重)

- ※ コモ(菰) マコモを粗く編んだむしろのこと

「申定おほへ

見よも池(依網池)まこと生候分三ツニふミわけ

くじとりニ仕、北壱分あひこへ取申、

残る二分ハかツたの分也、又まこも一切

はへ不申所も、堤の内の根より水きわ

まての間を三ツニふミわけ、くし取ニ仕

(下略)」

(解説)

みよも池(よさみ池、まこも池とも)に生育するまこも(牛馬の飼料や下草に利用)の刈取権について、写真②の文書の裁定に従い、まこもの生育があっても、なくても池の各所を三分割し、三分の一は我孫子村、三分の二は苅田村の割合でくじを引いて決めていました。

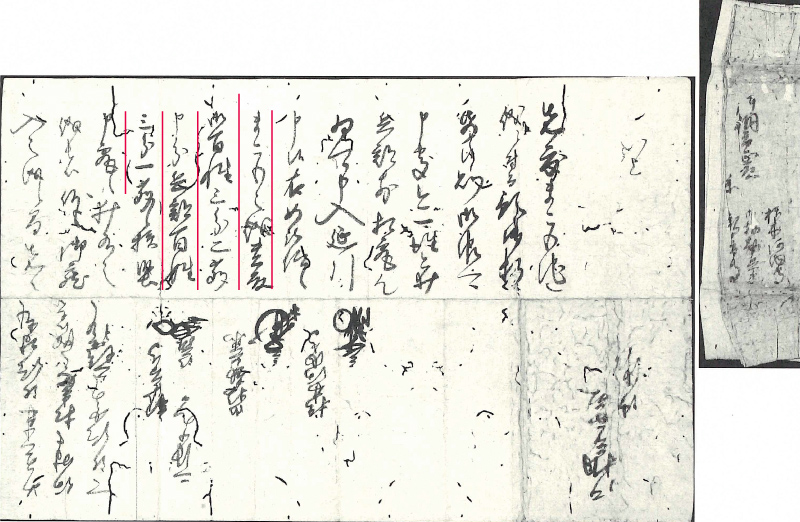

「(前略)

まこも之儀貴殿

御百性三分二苅

申分、兵部百姓

三分一苅候様堅

申究候

(下略)」

(解説)

まこも池(よさみ池)は、この地域の大池で水深が浅く、まこもなどの生育に適していたと思われます。この文書は、まこもの収穫権についてもう一方の当事者である今井兵部(あびこ村領主)の言い分も聞いて、文禄検地を担当した検地奉行達が連名で下した裁可文書と推定されます。 この文書に署名している観音寺詮舜、御牧勘兵衛、朽木河内守は、豊臣秀吉が実施した文禄検地の検地奉行達であり、依網池のまこもに関する小物成についての論争に対する判定を示しています。 この裁可文書は、署名・花押がある本文書で、本来は宛先である片桐旦之家に保管されているべきものですが、論争の当事者である当家が預っていたものと思われます。この文書は写しが作られ、村の重要書類となっていたようです。

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪公立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)