「住吉公園歴史探訪」第24号

- 2025年 9月16日(火) 17:45 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第24号

発行日:2025年9月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設して150周年を迎えた大阪府営住吉公園の歴史探訪誌として、2018年12月から季刊で第16号まで発刊してまいりました。2023年7月刊の『住吉公園と住吉さん』編纂による一時休止後、2023年12月より再刊しました。ぜひとも住吉公園、大社界隈の悠久の歴史地理をご堪能ください。

細江川の源流と依網池 細江川をめぐるロマン

住吉の 細江にさせる みをつくし 深きに負けぬ 人はあらじな (相模)

住吉の 細江漕ぎ出づる 海士船の 葦間あらそふ 夜半の月影 (宗良親王)

住吉の 細江の葦も 霜枯れて よそにもしろき みをつくしかな (顕昭)

古今より、住吉津の細江川の穏やかな内湾的地形は、住吉の細江として住吉大社の舟旅の安全を願う場面にふさわしく、かつてから人々に愛でられてきました。遣隋使、遣唐使が出航に利用された可能性が高いと言われる、歴史上も枢要の場所を形作った細江川は、その歴史の壮大さに比し、ごく小さな小河川であり、上町台地を横切る小さな谷地形を流れているにすぎません。その後の細江川にはどんなロマンがあるのでしょうか?

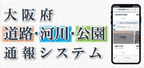

次面の図①のように、地形的には、西の南北に走る上町台地と東側に登場する我孫子台地の、それぞれの台地下位面の間のちょっとした谷底平野に、細江川は小さな流域を持っています。上流に遡ると途中で、大きくは北東の流路と南東の流路に分かれます。北東の流路はこの谷底平野を利用して、寺岡集落(現在の長居)の環濠の西側を形成しつつ、さらに北上して長池を源流とします。一方、我孫子台地へ南東の流路は、古代築造で有名な依網池を源流としています。日下雅義氏の『地形からみた歴史―古代景観を復原する』(講談社学術文庫、2012年)の表紙を飾る復元地図において、依網池から住吉掘割を経て住吉津まで流れる細江川が描かれたことで、一般に知られるようになりました。

依網池は細江川の源流か?寺田さんの疑念

前号で寺田孝重さんの追悼記事を掲載しましたが、細江川で思い出すことは、「依網池から出る井路で細江川に流れることは絶対にないと思うが、水内さんはどう思うか?」と、ずいぶん前に聞かれたことでした。寺田さんは、苅田村のことを知悉 されているので、依網池が源流であるとする日下説との相違が、気になっておられたようです。

今回、「絵図や古文書に長けた寺田さんの知識を、少しでも分かち合いたい」という思いから、『寺田家文書』、『寺田家文書・絵図編』の編集に関わられた苅田在住の辻通夫さんにインタビューする中で(7月16日に実施)、細江川にまつわる寺田さんとの思い出をお聞きしてみました。

お二人で、大依羅神社の寄進碑調査に行ったとき、「依網池から細江川に出て、住吉さんに流れていた」という話を地元の方から聞き、「こんなのどうやって横切るの、東から西へ」と寺田さんが言われたことを覚えているとのことでした。

後に川内眷三著『大阪平野の溜池環境–変貌の歴史と復原–』(和泉書院、2009年)の綿密な依網池の景観復元の著作を読んでいましたので、辻さんに尋ねたところ、「川内さんは寺田家に何度も来られ、我孫子村の絵図も多くご覧になっておられた」とのことでした。この著の301頁に、「・・・我孫子村用水樋から流出した余水は、住吉大社の南を西流する細井川に排水され、これが同村の幹線井路の役割を果たしていた」と、綿密な絵図分析により明らかにされていました。しかし、寺田さんが気にされていた細江川との分水嶺には、隣村である我孫子村の長期にわたる灌漑 事業のドラマがあり、依網池源流説を現代の視点から読み解く必要がありました。

摂州住吉郡我孫子村地並絵図

細江川の源流を絵図・地図で辿る

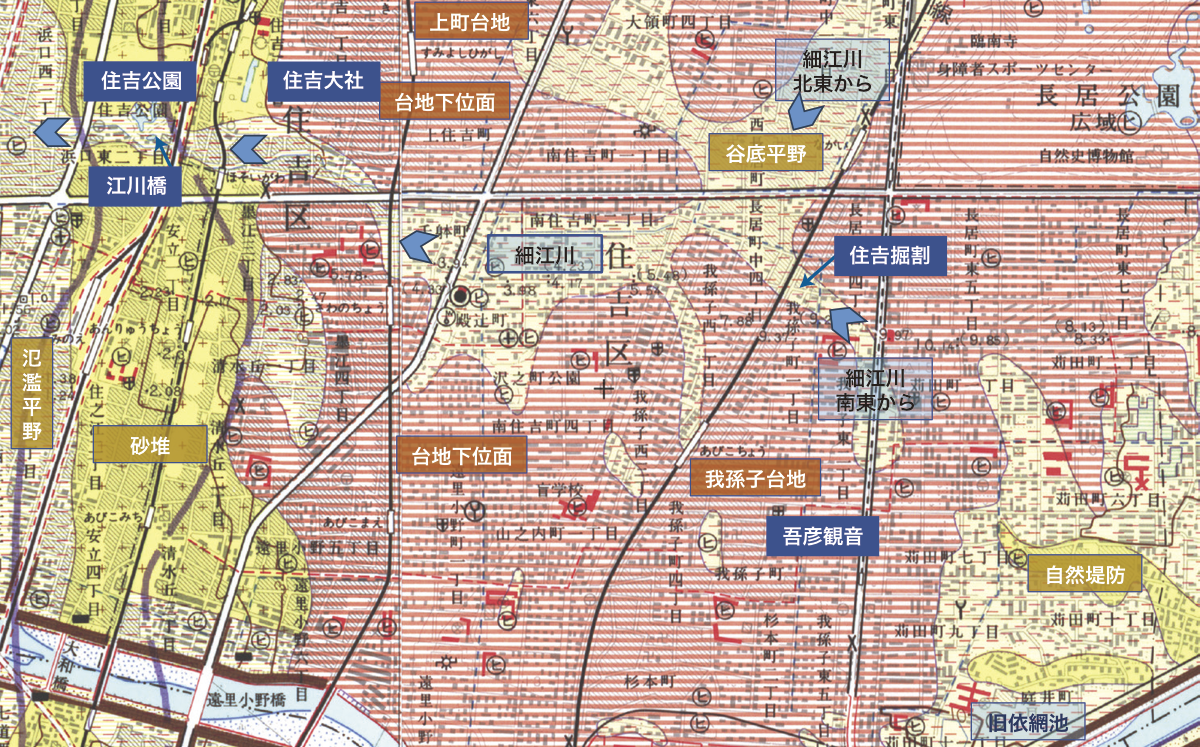

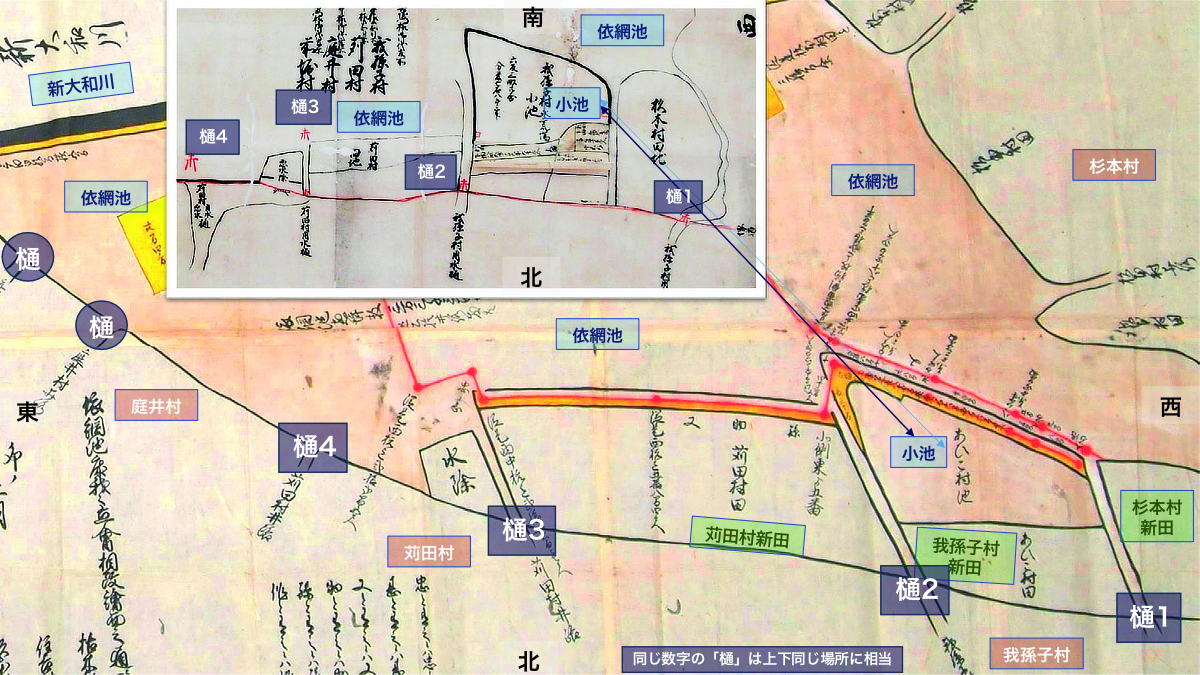

寺田家絵図と川内著書から、そのドラマの経 緯を紹介します。宝永元年(1704)の大和川開削以前に、狭山池の大改修による水利再編が慶長11年(1608)に行われました(図②)。依網池の灌漑域の苅田、庭井、前堀、我孫子村の取水口にあたる「樋」が確認できます。我孫子台地よりに少々比高のある我孫子村では、図②で示した小池で低水位時に備えました。ただ水深が1~1.5mと浅く、土砂堆積もあったため、小池はいったん干拓されて新田になります。図③は大和川開削以降の絵図ですが、取水が更に困難になったため、小池は再び復活します。川内さんの著書によると、狭山池の水が旧来の依網池の形態のままでは我孫子村に導水できなかったので、その機能を回復させるため、依網池中に池や井路がある特異な様相になりました。その井路は俵積みで、半ば固定化されていたため取水がますます困難になり、1723年に我孫子村は依網池の取水権を放棄しました。その代わりに、小池を親池として、村池を新たに村周辺に築造し、水利システムは改変されたのです(図④)。

図③(下図)依網池北残池における我孫子村新田開発地絵図、1723年、寺田家文書・絵図編より

『寺田家文書・絵図編』の解説では、図④は「我孫子村地並図と呼べる精密な絵図である。新大和川に接続している場所には、池の存在がなく新田化が完成しており、享保8年(1728)以降のものである。」と、寺田さんは述べられています。大正14年(1925)の大大阪誕生時の地図(図⑤)と対比すると、吾彦観音寺の位置、水路や集落、田畑の分布がよくわかり、集落内は環濠となり、集落街の井路、水路が村池ともつながりながら整備されたことが見て取れます。

川内さんは、この張り巡らされた井路で、集落の西側は「北西の悪水住吉領流しへと落とされ」、東側は「井路を通水した余水は、住吉大社南辺に至る細井川へと流下した」と述べています。このように、細江川の南東側の流路のもとは、依網池の灌漑用水の中でも、我孫子村領内の田んぼの排水が細江川や井路を通じて下流の田に入り、さらに住吉津へと流れていったと考えられます。

また、寺田さん、辻さんの住む苅田村では、依網池の樋から取り入れた用水は北東へ流し、最終的に猫間川につながっていました。これに隣接する我孫子村は、苅田村よりも約1m高い位置にあり、井路の用水は北西に流れて細江川につながっていました。しかし、このわずかな標高差のために依網池からの取水は困難を極め、上述したように18世紀初頭には依網池の水利権を放棄しています。その後、小池を親池とする水利システムへと転換しました。この観点からすれば、細江川の源流は小池であり、寺田さんの疑念は正しかったことになります。以上が、寺田家絵図の分析によって明らかになった細江川源流の系譜です。

図⑤(左図)依羅村大字我孫及びその周辺(大正14年大阪毎日新聞社大大阪明細地図)

細江川流域の空間物語

いずれも、古代築造の狭山池から依網池へとつながり、そこから細江川は住吉掘割を経て住吉津に流れ、そこには住吉大社が鎮座します。さらに依網池の東に接して、南北に難波京から横大路へと続く官道・難波大道が走る――そんな壮大な空間物語が、この細江川流域から見て取れます。これは、農業生産と灌漑技術向上へのたゆまぬ努力から生み出されたものでもあります。今後のさまざまな調査や研究によって、この流域の場所の力が、さらに実証されることを期待したいものです。(水内俊雄)

住吉公園南側を流れる細江川

江川橋より下流方向を望む

上流より江川橋を望む

明治時代の大阪府の公園管理

明治9年(1876)1月14日の住吉公園区域の確定、同15年(1882)10月13日の公園地内取締規則の施行により、大阪府における実質的な公園管理行政の第一歩が始まったところまで前号に述べました。

今回は、明治期の中で公園の規則を全面改正したもの、又は、特殊な改正を行ったものについて、その背景から見ていきたいと思います。表①は、明治15年(1882)の公園地内取締規則から、同40年(1907)の大阪府公園地使用規則までをまとめたものです。

明治29年 公園地管理規程

明治29年(1896)改正の大きな特徴は、第一條で「此規程において公園地と称するは府の経済に関する公園を総称す」と公園の定義を行い、第二條では公園の禁止事項を次のように掲げたことです。

- 一 魚鳥ヲ捕獲スルコト

- 一 草木ヲ折取ルコト

- 一 家屋外ニ於テ火ヲ焚キ火技ヲ爲シ其他危險ニ 遊戯ヲ爲スコト

- 一 塵芥ヲ放棄スルコト

- 一 車馬乗入ルコト

また、この公園地管理規程に初めて借地の期限が、30箇年以内と明文化されました。ただ し、使用料については「指定ノ地料金」とし、具体的な金額は記載されていません。その他、15年の公園地内取締規則に規定のあった「公園内借地願」に加え、「公園地内借地継続返還願」、公園内の使用に係る「返地届」など、公園内の土地の使用に係る様式が追加されています。

| 年月日 | 番号 | 名称 | 概要 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 明治15年10月13日 | 甲116 | 公園地内取締規則 | 公園地使用規則 | 新規作成 |

| 明治29年12月21日 | 大阪府令第81号 | 大阪府公園地管理規程 | 公園地使用規則 | 明治15年の甲第116号布達公園地内取締規則は廃止 |

| 明治31年9月22日 | 大阪府令第51号 | 公園地管理規程 | ―〃ー | 一部改正 |

| 明治34年5月9日 | 大阪府令第74号 | 公園使用ノ制限並使用料等ニ関スル件 | ―〃ー | 明治29年府令第81号は廃止 |

| 明治38年6月29日 | 大阪府令第50号 | 公園地管理規則 | ―〃ー | 明治34年府令第74号は廃止公園使用ノ制限並使用料等ニ関スル規定は廃止 |

| 明治40年2月11日 | 大阪府令第14号 | 公園地使用規則 | ―〃ー | 使用料に1種、2種の区分設ける。 明治38年大阪府令第50号公園管理規則は廃止 |

次に、公園地管理規程改正の背景について考えてみます。明治20年代になりますと、大日本 帝国憲法の施行や帝国議会の開会(明治23年(1890))、地方制度確立に向けた、明治21年(1888)年4月の市制・町村制、同23年5月の府県制・郡制が施行されます。

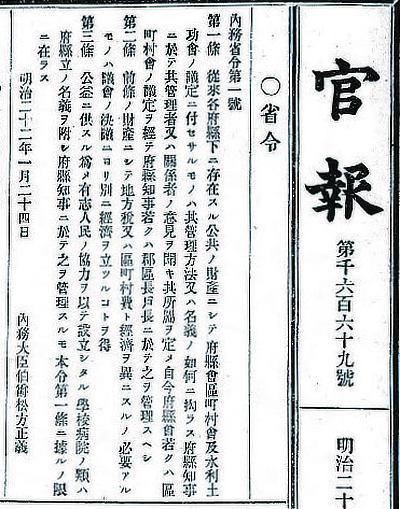

また、同23年11月には官有財産管理規則が制定され、官有財產の主管は各省大臣とされ、会計年度間における官有財產の増減異動が帝国議会に報吿されることとなりました。これに先立ち、内務省は22年1月に内務省令第1号を出します。この指令は従来、各府県下にある公共の財産を、府県会や区町村会の議定を経て、府県知事、若しくは郡区長戸長で管理するようにとの通達でした。つまり、従来国の出先機関で管理していた公有財産を、地方自治体で維持管理するようにとの指示です。公園もこの公共の財産に含まれます。これを受けて、大阪府は、明治22年1月に公園地処分の議案を府会に提出し、同年12月に議決しました。その内容の主なものは次のとおりです。

- 天王寺・住吉・浜寺の3公園は市郡連帯の所属とし大阪府庁においてこれを管理する。

- 公園は…従前通り別途の経済とし元資の利子金並に該所貸地料枯損木売払い代等を以て公園を継続維持する。

- 天王寺・住吉・浜寺の三公園に属する収支予算は毎年度府会の決議を経その精算もまた府会に報告することになりました。

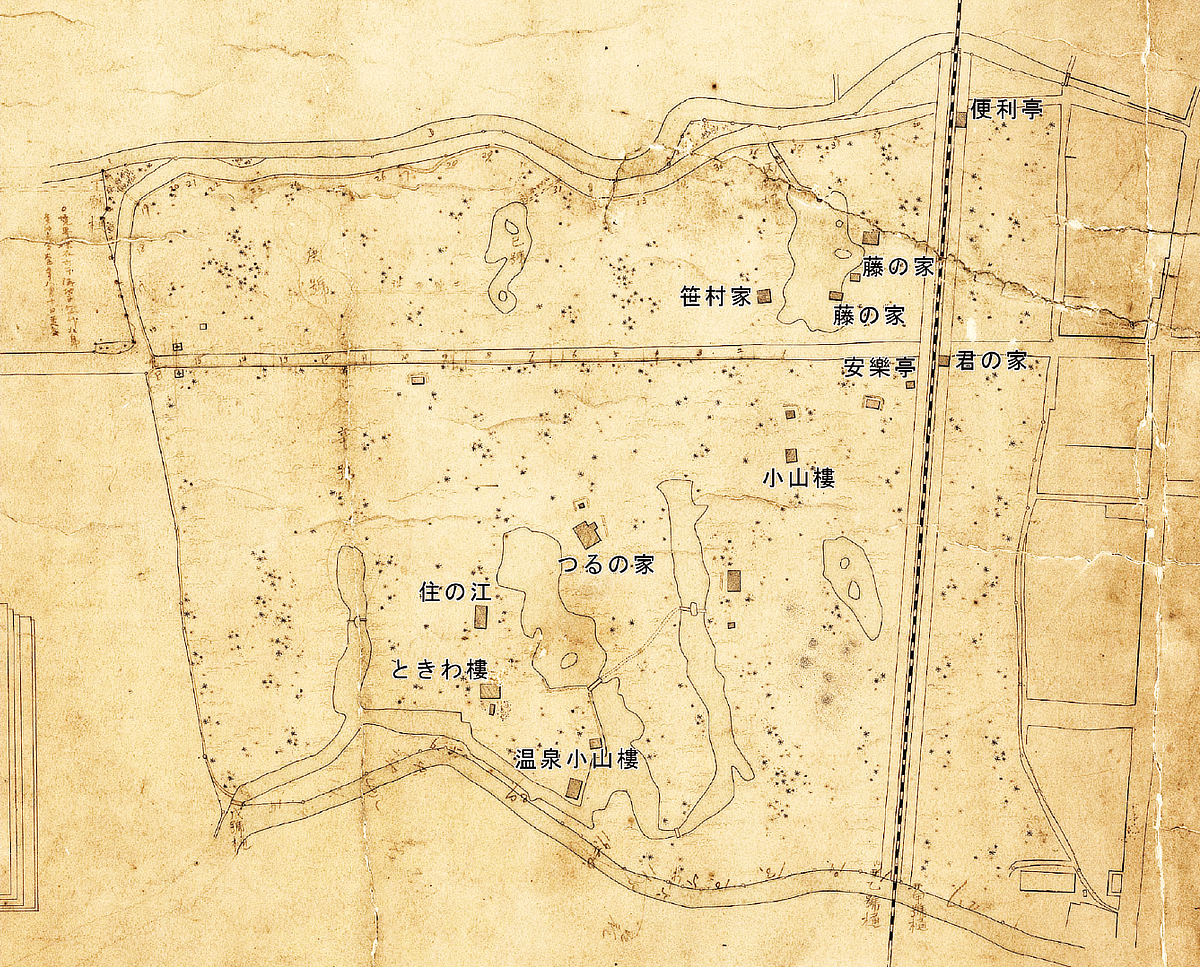

この議決により、公園の予算、決算が議会に報告され、公園の整備状況が記録として残ることになります。また、大阪府の公園として、その実態を把握するために、天王寺・住吉・浜寺の三公園の現況測量を行う こととなり、同28年2月に浜寺公園、住吉公園の現地測量を行い、3月に図面を作成しました。天王寺公園は、同年9月に測量を行い、翌29年2月に図面を作成しています。

同28年の住吉公園実測地図を見てみると、すでに公園内に建物が存在していることがわかります。住吉神社及公園之真景(明治36年7月)を参考にしながら建物に名前を付記したのが図①です。この図面から、明治29年には名称が推定できる料亭、茶屋が11軒存在していたことがわかります。

明治34年 公園使用の制限並使用料等に関する件

明治23年(1890)5月17日に府県制・郡制が施行されますが、大阪府では郡部の統廃合に時間がかかり、同31年6月1日から新たな郡制が始まります。さらに、地方自治体としての大阪府が発足するのは同32年7月1日です。

国では同23年に官有財産管理規則が制定され、所管官有財產目錄の調整や、増減異動を帝国議会に報告することが義務付けられました。

大阪府では、公有財産の管理が同34年4月11日に「府の営造物管理規則及び使用料徴収規則」として府会、郡部会の議決を経て定められ、以降、大阪府の公有財産管理はこの規則によることになります。公園にある貸地も営造物管理規則に準じて行われることになったため、公園地管理規程の改正を行い、名称は「公園使用の制限並使用料等に関する件」(以下、公園地使用規則という)となります。

この公園地使用規則では、第一條に公園地の貸し出しは、営造物管理規則によることを明示しています。明治29年(1896)の公園地管理規則で示されていた借地の期限が記載されていませんが、根拠となる営造物管理規則の第五條に営造物目的外使用の禁止を設けており、例外の場合の使用期間を10年以内としていることから、公園の貸地は原則10年以内となります。更に、使用料に対して常時使用と臨時使用の区別を設け、それぞれに6等級、3等級のランクを設定して次のように料金を定めています。

一年以上ノ期間ヲ定メ常時使用ヲナスモノ

一等 一坪一ヶ年ニ付 金參拾六錢

二等 一坪一ヶ年ニ付 金參拾錢

三等 一坪一ヶ年ニ付 金貳拾四錢

四等 一坪一ヶ年ニ付 金拾八錢

五等 一坪一ヶ年ニ付 金拾貳錢

六等 一坪一ヶ年ニ付 金六錢

一ヶ年未滿ノ期間ニ於テ臨時使用ヲ爲スモノ

一等 一坪一日ニ付 金壹錢五厘

二等 一坪一日ニ付 金壹錢

三等 一坪一日ニ付 金五厘

これは、各公園の利用実態や公園地内での格差により、利益に優劣があることから設定した料金と思われます。

明治38年 公園管理規則

この年の大きな改正点は2点あります。先ず、名称が公園地管理規則に改められました。内容は以前と同様、公園地使用に関わるものです。2点目として、第十四條で公園内において、フウテン、ハンセン病、はしか、肺結核、コレラ、赤痢、トウソウ、腸チフス、ショウコウ熱、発疹チフス、ペスト、ジフテリア患者の監護療養を禁止しました。このことは、公園の貸地にある建物で療養の場所としての利用がすでに行われていたことを示しています。天王寺公園や住吉公園の公園貸地にある茶屋や料亭では考えられないことですが、浜寺公園では別荘としての利用があり、ここで患者の療養が行われていたことが考えられ、このような禁止事項が設けられたのではないかと思われます。

明治40年 公園地使用規則

名称を実態に即して公園地使用規則に改められました。他の大きな変更点としては、使用料の常時使用において二つの区分が設けられました。

第一種 公衆ノ利便ヲ目的トスルモノ

第二種 公衆ノ利便ヲ目的トセサルモ公園ノ目的ヲ妨ケサルモノ

このうち第一種は、従来から存在する茶屋や料亭等です。これに対し第二種は、新たに設けられたもので、別荘などを想定したものと考えられます。10年ほど後の大正6年(1917)の通常府会の議事録でも、「濱寺公園ノ住宅ニ就キマシテハ一面ニ於テ料金ヲ上デマスト共ニ一面ニ於キマシテハ之レガ整理ニ就キマシテハ既ニ研究中デアリマスガ」と理事者が答弁しており、当時は大きな問題になっていたことがわかります。この別荘としての利用は、明治38年(1905)の規則改正による監護療養禁止を考えますと、それ以前から行われていたものと思われます。

このように、明治の20年代から30年代にかけては、国や地方の組織の改編、これによる法令の施行に伴い、公園の管理規則の改正が行われていたことがわかります。30年後半から40年にかけては、公園の利用実態、特に想定していない公園利用に対処するための改正が行われていることがわかります。(荒木美喜男)

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪公立大学)

小出英詞(住吉大社)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)