「住吉公園歴史探訪」第21号

- 2024年12月5日(木) 10:39 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第21号

発行日:2024年12月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設して150周年を迎えた大阪府営住吉公園の歴史探訪誌として、2018年12月から季刊で第16号まで発刊してまいりました。2023年7月刊の『住吉公園と住吉さん』編纂による一時休止後、2023年12月より再刊しました。ぜひとも住吉公園、大社界隈の悠久の歴史地理をご堪能ください。

明治初期の公園管理

都市公園の成立の背景と内容

明治6年の太政官布達第16号により、全国に都市公園が設置されるようになりました。住吉公園もこの布達により誕生した公園です。

それでは、太政官布達第16号には何が書かれていたのでしょうか。次がその原文です。

「正院達第拾六号

三府ヲ始、人民幅湊ノ地ニシテ古来ノ勝区名人ノ旧跡等是迄羣集遊観ノ場所(東京ニ於テハ金竜山浅草寺東叡山寛永寺境内ノ類、京都ニ於テハ八坂社境内嵐山ノ類、総テ社地境内除地或ハ公有地ノ類)従前高外除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ公園ト可被相定ニ付府県ニ於テ右地所ヲ択ヒ其景況巨細取調図面相添大蔵省へ可伺出事」

ここで述べられていることは、公園として以下の条件を満足する場所を府県が選び、大蔵省へ伺い出ることです。

- すでに遊観場所として利用されていること

- その場所が官有地であること

これは、今ある遊観場所を公園として位置づけることであり、新たに作ることを想定していません。したがって、維持管理についても遊観場所で行われていた維持管理を継承するとして、この通達時には維持管理方法・財源等に関する指示は一切ありませんでした。

ところで、太政官布達が出された背景、目的はどのようなものだったのでしょうか。

明治維新は、幕藩体制では列強諸国に対抗することが困難であることから、中央集権国家誕生を目指して行われた改革です。新政府は、列強諸国に対抗できる近代国家の建設を目指し、維新以降様々な施策をとりました。都市公園の設置もその施策の一つと言えます。

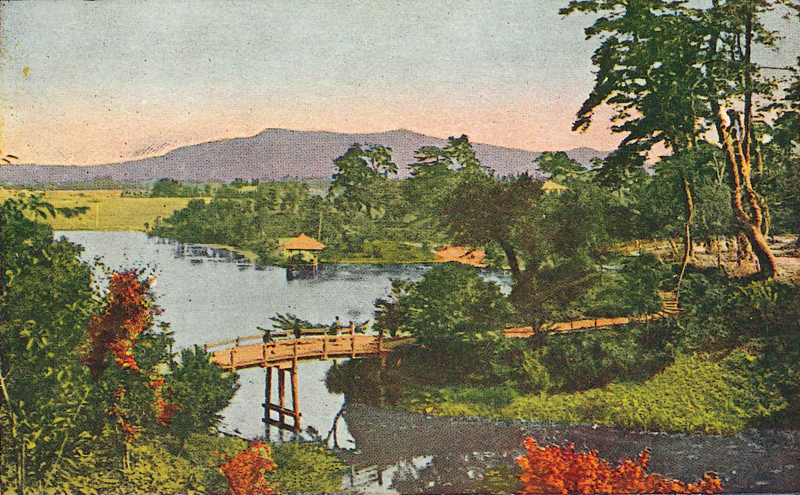

本図は、明治初期に住吉大社境内が公園地となった際に当時の景観を後世に伝えるため、大宮司の津守国美が絵師の熊沢楚雪に依頼して描かせたものと伝えられ、共箱※には津守国美の筆による同趣旨の墨書があります。実際に、大阪府住吉公園が太政官布達によって開設された明治六年八月に箱書きしたことがわかります。

作者の熊沢楚雪は、文政12年(1829)に大坂で生まれ、円山応挙に始まる円山派3代目応震の門人である牧楚山に画を学び、幕末から明治にかけて活躍した絵師です(『本朝画家人名辞書』参照)。(小出英詞)

※共箱…作者が作品を制作し自ら箱書きして納めた箱

箱蓋表「公園之地全図」

同蓋裏「明治6年第8月 勅以住吉之社地為公園之地因茲使画工楚雪図之以蔵于家で云 大宮司従五位津守国美」 作品署名「明治六癸酉之夏/楚雪写(印)」

都市公園制度を定めた目的としては、次のことが考えられます。

- 条約改正に向け、列強諸国に対して近代国家としての取り組みを示す

- 遊観場所を公園として保証することで、従来の生活が担保されることを国民に示す

- 旧幕府や新政府に対抗した藩から没収した土地や、寺院や神社などの上地で、未利用地である土地を公園として利用する

以上のことが、太政官布達第16号の文書から読みとれます。

府県の取り組み

次に太政官布達第15号(明治6年1月15日)に対して、当時各府県はどのように対応したのかを見ていくことにします。

高知県は明治6年3月31日、高知公園の申請を行っています。これに対し大蔵省は「書面申出之通聞届候。尤後来取締見込取調、且実測平面図相添尚可申出事(書面の申し出を聞き届ける。今後取締見込みを整え、かつ実測平面図を添え、さらに申し出ること。)」注1と通知。これを受けて県は取締見込み(維持管理規則)と平面図を作成して再び申請し、同年5月6日に正式に許可を受け、公園となりました。

大分県は、候補地6ヶ所(山下公園・納池公園・臼杵公園・松ケ崎・蓬莱山・佐伯ノ城趾、後ろ3カ所は公園認可にならなかった)を、明治8年5月に伺書を内務省(明治7年11月、公園の主管は大蔵省から内務省に変更)に出しています。これに対して内務省は明治8年6月2日に「書面伺ノ通聞届候、尤後来紛乱無之様四至ノ境界明瞭相記候実測絵図面相添維持ノ方法取調尚可申出事(書面の伺を聞き届ける。今後問題が生じないよう周囲の境界を明らかにし、実測平面図を添え、維持管理の方法を取り調べ、さらに申し出ること)」注2を指令しました。山下公園は6月2日に開設していることから当初の指令日で納池公園・臼杵公園も開園したと思われます。注3

新川県(現在の富山県の一部)は明治8年5月18日に高岡公園の伺いを出しています。これに対して内務省は6月8日に「書面伺ノ通聞届候條将来境界紛乱無之様四至ノ周繞分界等明瞭相記候実測図面並永久保存ノ方法取調追テ可中出事(書面の伺を聞き届ける。今後問題が生じないよう周囲の境界を明らかにし、実測平面図を添え、維持管理の方法を取り調べ、さらに申し出ること)」注4を指令しました。その後7月4日に開園されました。注5

以上、明治6年から8年にかけての申請を見ましたが、大蔵省(内務省)は認可と同時に「後々紛争を起こさないよう境界明瞭な実測平面図と(公園)取締見込み」を出すよう指令しています。

大阪府では天王寺住吉両公園を明治6年第16号布達に基づき同年7月大藏省へ稟請、同8月裁可を経て同日で公園を設立しています。大蔵省からの裁可にどのような条件があったのかは資料が残っておらず不明ですが、同年9月付けの「大阪府公園地規則(本誌第1号参照)」があること、また明治8年10月の「住吉神社境内測量図(本誌第1号参照)」から他県と同様に実測平面図と維持管理方法を作成し申し出るようにとの指令があったと思われます。

なぜこのような指令が出てきたのか。公園選定の申請受理後において、公園を将来とも存続させるには公園区域の明示と実測平面図の作成、維持管理方法の必要性を認識したためと思われます。そのきっかけは政府と東京府の公園設置と維持管理方法についてのやり取りにあると考えられます。(荒木美喜男)

- 注1 日本公園緑地発達史上巻 90頁

- 注2 日本公園緑地発達史上巻 91頁

- 注3 日本公園百年史―総論・各論― 95頁

- 注4 日本公園緑地発達史上巻 92頁

- 注5 日本公園百年史―総論・各論― 102・103頁

西加賀屋公園の秘話

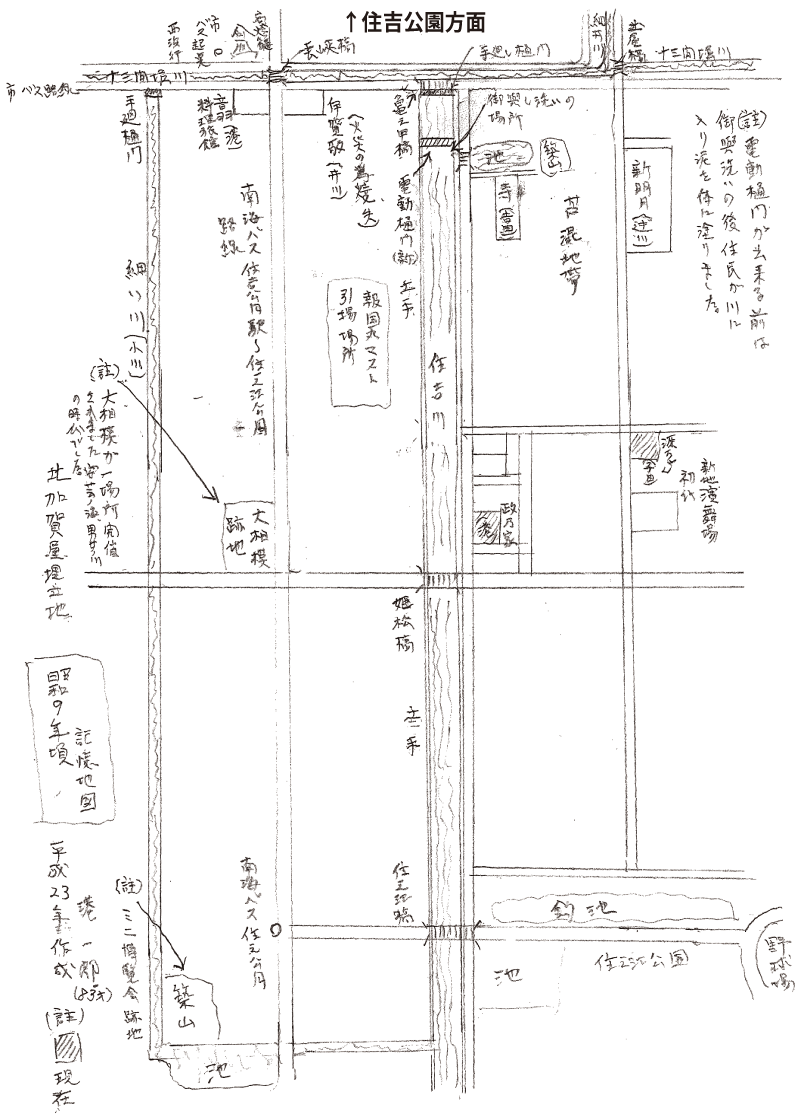

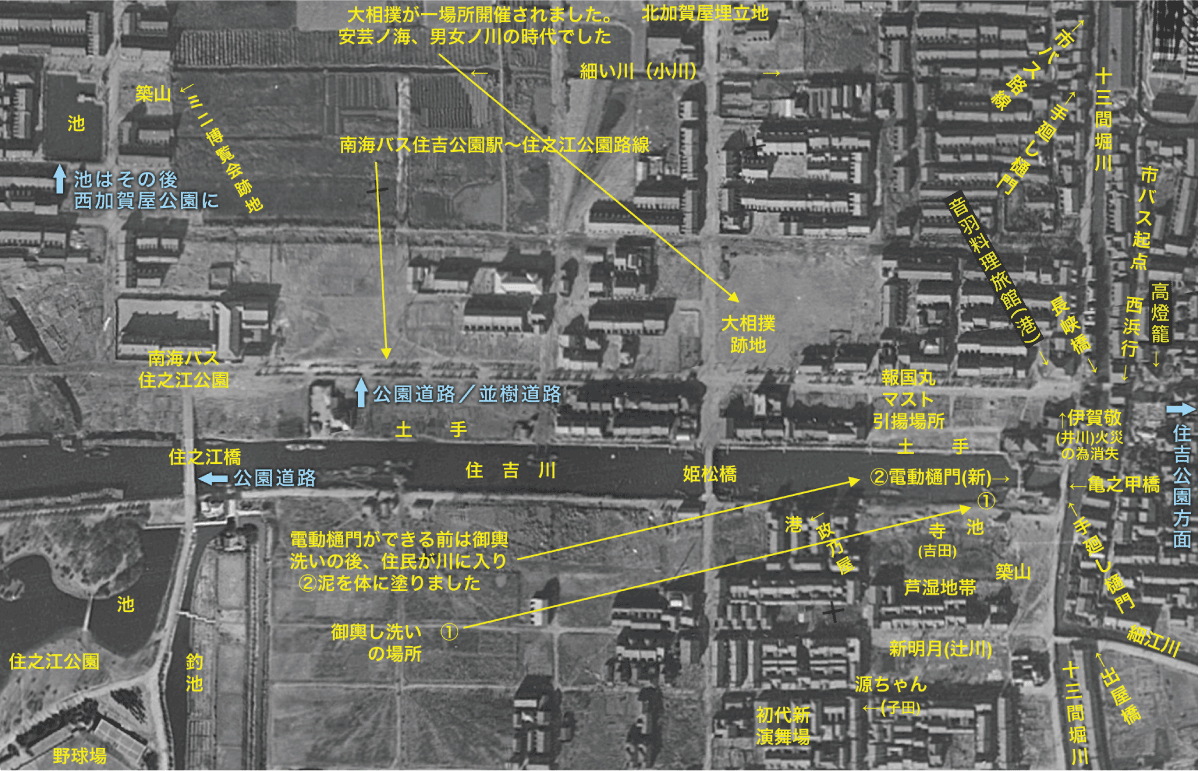

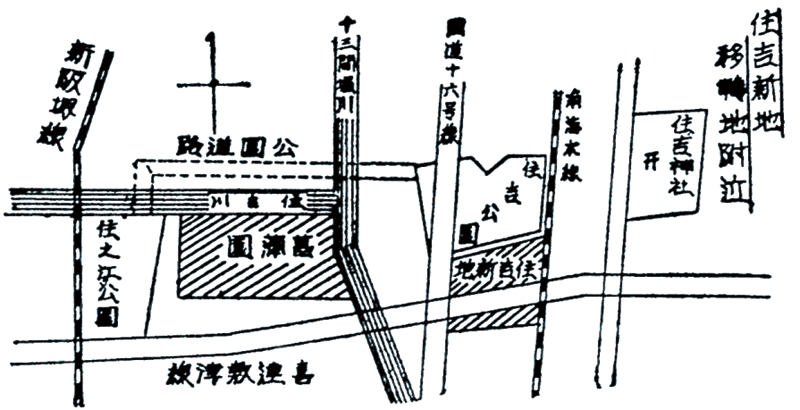

上図は、汐掛道を進み十三間堀川を越えた辺りから住之江公園に至る地域を、港さん(住吉新地の政乃屋の経営者であった)の昭和10年前後の記憶で描き込んだ手製の地図です。この地図の範囲内には、住之江公園に繋がる公園道路が敷設されており、新たな地域の史実として西加賀屋公園をめぐる飛び込み台付きの池(プール)があったことなどを交えて、港さんの描かれた地図をもとに、地元の方々に、思い出を語っていただきました。

令和2年(202)1月28日午前に住吉川社会福祉会館(住之江区西加賀屋4丁目3)にて、中原さんを始めとする住吉川地域住民の方に、区役所や区社協の職員さんと一緒に説明会をかねてヒアリングを、その後にまちあるきをしました。中原さんは西区川口生まれで、ヒアリング時で88歳。4歳の時に一家で当時の住吉川電停付近に移り商売を始められ、戦後は藤永田造船にお勤めでした。

まちあるきの説明と中原さんの記憶をきく準備会

西加賀屋公園にて飛び込み台の位置を指す中原さん

住吉川社会福祉会館にて

- 水内:

- (港さんの手描きの地図をみせながら)地図の左下方に池があって、その横の築山でミニ博覧会をしたというようなことがこの港さんの記憶から記されているのですが。

- 地元の方:

- 山公、今でも山公園って子どもら言うてるけど、なんで言うのか知らんけど、小さい時は山公園に行って遊んでたんですよ。あそこもともと池やったでしょ。

- 中原:

- あそこは池というよりかは、プールやったんですよ。飛び込み台もあったんですわ。現在公園なってますけどね。それが汚れてきてそこは埋め立て、現在のように西加賀屋公園に なったんです。はい私は子供の時にそこで泳ぎました。

- 水内:

- 飛び込み台から水面までどれくらいの高さだったんですか。

- 中原:

- 飛び込み台はコンクリートででき てましたね。高さはそんな高いことないんですよ。低かったですよ。2、3メートルぐらいですね。子供は飛び込むようなところやからね。低かったですよ。

- 水内:

- 誰もご存知ないですか?

- 地元の方:

- いやぁ、88歳の中原さんの子どもの時にやってんやから、笑

- 中原:

- 公園のどっかに、あのちっさいお地蔵さんがありましたね。そこで2、3人亡くなっているんですよ。海水浴っていうて子ども遊んどってね。そう。プールで亡くなっているんです。

- 地元の方:

- 今中原さんの町会とうちの町会でお地蔵さん守ってるんやけど、僕が聞いたのは、そこのお地蔵さんが作った理由が、そこで子どもが亡くなったから、埋め立てて、そこへお地蔵さん作ったとと聞きましたわ。

かつての飛び込み台付き池(プール)を訪ねて

西加賀屋公園に着いて

- 中原:

- ここが池やった。

- 水内:

- あれ、ここが池だ。

- 中原:

- ここにあったんですね。飛び込み台がね。ここから東側に。この内っかわが池やったんです。

- 水内:

- この空中写真のこの白いの飛び出している、ここで当たっている。

- 中原:

- ここで飛び込んでね。何人か亡くなってて、祀ってるのがあの地蔵さんです。

- 水内:

- 中原さんもこの池で遊んだんですか?

- 中原:

- この池で夏は遊びました。子どもはみな。

- 水内:

- 深さどれぐらいですか?

- 中原:

- 深さ、深さね。そうやな。2、3メートルぐらいのちがいますかね

- 水内:

- これ、埋め立てられたんですかね?

- 中原:

- だんだん水が汚くなってここでゴミをほかしてきて、大阪市の昔焼却場ない時に、生ゴミをどんどん砂と一緒に埋めて、現在のような公園にしたんです。大阪市のゴミの車がよく来て、ここにゴミを放り込んで、地下鉄の砂ができたので、それで埋めて現在の公園になったんです。

- 水内:

- 山公園っていうのは何でなんですか?

- 中原:

- 山公園、山というは、私はもうわかりませんね。

- 地元の方:

- この前、まあ子どもの遊び場あって、それは山になってたけど、その前にも何か土の何かあったような気がするな。

公園道路/並樹道路の記憶

本誌第4号、繁村誠人さんの「住之江公園誕生」に述べられる「並樹道路」が、前頁3面の空中写真の水色字で示した東西の道路にあたります。空中写真では並木の列が見えます。また住之江橋のことも空中写真で確認できます。同号に掲載された付図を再掲します。

※地元の中原さんとのやりとりは、

- 水内:

- 市バスがここ走ってたんですね?

- 中原:

- この道はね。

- 水内:

- 昔、真ん中に木植えてきれいな道あったって、それをご存知ないですか?

- 中原:

- それはちょっと記憶ないですね。撤去したんじゃないですかね。車がどんどん走るようになって。

※本誌第4号掲載文抜粋

公園道路と言えば、住吉公園と住之江公園を結ぶものが、 当時の大阪朝日新聞(昭和9年6月2日)において 「住吉川に長さ三十間幅二間の橋梁を架橋し新公園と住吉公園の八丁の間を八間幅の並樹道路を通じて連絡を図ることになってゐる」と示されており、昭和7年(1932)3月には、住吉駅から高燈籠までアスファルト舗装の自動車専用道路として工事完了した旨が報じられています。これも公園と公園を結ぶ公園道路の発想に基づいたものと考えられます。(水内俊雄)

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―水辺の植物Ⅳ「ガマ」―

「大きな袋を肩にかけ」の歌で有名な大黒様が、因幡の白兎の傷を治してくれたのが、「ガマの穂綿」です。

ガマ(蒲)の仲間は全国に広く分布し、浅い水辺に群生しています。

冒頭の歌も根拠のないものではなく、ガマの花穂(写真①、写真②)の花粉には、止血、火傷などへの効能があり、昔から生薬・民間薬として使用されてきました。

日本で普通に見られるガマ類には、ガマ・ヒメガマ・コガマの3種があります。

この3種はよく似ていますが、コガマは名前の通り、他2種の半分くらいの大きさです。次にヒメガマですが、こちらはもう少し大きく、花穂の雌花部分と雄花部分の間に少し間隔がありますので、見分けがつきます。

最後に、一番大きくてもっとも多く生育しているのが「ガマ」です。

近年はあまり見かけなくなりましたが、以前は住吉区内の溜池や水路でよく見かけました。現在でも堺市の府営大泉緑地やその近辺でも見ることができます。

本誌第19号で紹介した依網池は、流入していた唯一の天然河川が光竜寺川と云い、この水源が大泉緑地になります。この水系にガマが分布しているのは当然のことで、近接している細江川や手洗川の水系にも生育していたと考えられます。

『住吉名所志』や『住吉名所之図』などの古典的な住吉大社周辺の文献には見られず、松や桜と違って草本類は、あまり出てきません。

ガマ類は、薬用だけではなく、飼料や敷物の材料などとして身近な有用植物で、「フトン(蒲団・布団)」や「蒲焼き」「蒲鉾」などに名を残しています。

また、以前取り上げました「カキツバタ」「マコモ」「アシ(ヨシ)」などと同じ環境を好み、これらの植物たちと現在の住吉公園周辺の水辺で混生していたのではないかと思われます。(寺田孝重)

写真① 群落の様子(府営大泉緑地の加呂登池)

ガマの生育状況。地下茎で分岐し、このような群落を作ります。花の時期以外は目立ちませんが、写真のように沢山の花穂が林立するとよく分かります。

写真② ガマの花穂

ガマの花穂は、写真のように雌花の部分(下の太い部分)と雄花の部分(上の細い部分)が分離していませんが、ヒメガマはこの部分が少し離れています。

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪公立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)