「住吉公園歴史探訪」第22号

- 2025年 3月4日(火) 21:08 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第22号

発行日:2025年3月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設して150周年を迎えた大阪府営住吉公園の歴史探訪誌として、2018年12月から季刊で第16号まで発刊してまいりました。2023年7月刊の『住吉公園と住吉さん』編纂による一時休止後、2023年12月より再刊しました。ぜひとも住吉公園、大社界隈の悠久の歴史地理をご堪能ください。

神職による公園地取締人

明治6年(1873)、住吉公園の開設時には公園地規則を定めると同時に、公園地取締人が置かれました。

同年9月『大阪府公園地規則』第六条には、取締人とともに掃除人を定める旨が明記されています。

掃除人壱人宛ヲ置、給料年三円、官地居住之者ニ於テ取締ヲ定メ、不都合無之様可致事。

(掃除人を一人ずつ置き、給料は年三円とし、官地に居住する者の中から取締を選定し、不都合のないように管理すること)

幕末に住吉神社第74代神主となり、明治維新後は華族に加列し、官幣大社住吉神社の少宮司、大宮司をへて同宮司、別格官幣社阿部野神社、官幣大社枚岡神社、官幣大社大鳥神社の宮司を歴任して、明治25年に住吉神社宮司に再任、明治34年まで奉仕。

これを受けて、当初の住吉大社(当時は官幣大社住吉神社)では9月20日付で大宮司の津守国美(写真①)以下神職13名が連署して、一時的に差配人を置くことを大阪府参事の渡邊弘に願い出ています(住吉大社文書・同日付公園地差配人願)。さらに、翌7年(1874)4月4日には大阪府庁の指示により公園地取締人を選出する旨、教部大輔(教部省次官)の宍戸璣 へ届け出ています(同文書・同日付伺書)。当時の文書の写しには次の内容が記載されています。

公園地取締人御届

当社境内、今般、公園之地ニ被相定候ニ就 □者、御規則ニ照準シ、取締人之義ハ、左之両人江申付候間此段御届申上候也。

・・・(中略)・・・ 大庭発/橋本光全

(当社の境内は、今回、公園の地に定められたので、公園地規則に照らし合わせて、取締人を左記の二人へ申し付けますので、ここにお届けを申し上げます。

・・・ 大庭発/橋本光全)

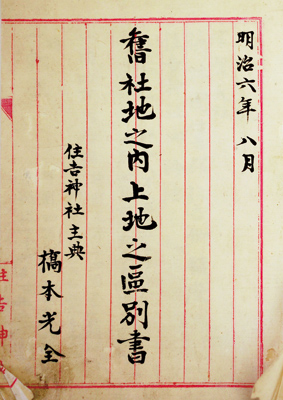

ここでは、当時の神職であった「大庭発」と「橋本光全」の両名を公園地取締人として届け出ています。ただし、両者は神社届出による取締人であり、正式には明治17年に橋本光全のみが大阪府より辞令を受けています(後述)。

1人目の大庭発は、住吉の社家の出身です。大庭氏は桓武平家の分流で、住吉大社の侍家として出仕した一族です。ちなみに、発の父・大庭寛(通称左衛門、号細江、1800~55)は幕末期の住吉における漢学者として世に知られていました(『東成郡誌』墨江村、『近世人名録集成』ほか)。明治維新による住吉大社の職制改革で神職の大半が解職されたなかで、宮司に次ぐ禰宜(判任官待遇の上位神職)に再任用されており、相応の学識と実務能力が認められたものと思われます。明治3年の住吉社人別帳によれば文政3年(1820)の出生で、取締人の届出時は50歳代半ばと考えられます(歿年は不詳)。当時の平均寿命(44、5歳)からすれば高齢であり、後見的な人事であったかもしれません。その後は公園関係の記事に名が見られず、むしろ教導職(明治初期の教部省により設置された宗教官吏)として明治17年(1884)頃まで活躍しています。

2人目の橋本光全(写真②)が実際の初代取締人になります。光全も同じく住吉の社家(神人方の左膳大夫家)の出身で、神事の諸役や神楽などを奉仕してきた一族の出身です。

天保14年(1843)に出生、若年より神事に奉仕、明治維新後は改めて官制下の住吉大社の主典(判任官待遇の下位神職)となり、同社禰宜をへて、後に堀越神社(天王寺区茶臼山町)の社司となり、明治42年(1909)に死去した人物です。

当時の履歴書(住吉大社文書『明治19年9月改1社履歴書』)によれば、光全は住吉大社神職を兼務したまま、明治17年(1884)9月16日に大阪府より「住吉公園地取締人」を申し付けられたとあります。これによって、明治7年に神社側より取締人の届出がなされた社内人事であったのに対し、大阪府による正式な辞令は明治17年の交付であったと考えられます。その後、明治21年(1888)7月10日の依願免職まで在任しており、公園地を含む神社境内地の変遷に関する書類などの作成者としても名が見られます(写真③)。

ところで、明治期の鳥瞰図「摂津国坐官幣大社住吉神社之図」「官幣大社住吉神社之図」等は、すべて「橋本光全」の名義で刊行されています。また、明治41年(1908)高燈籠の再建時には取次の神職としてその名が筆頭に挙げられており(同再建碑)、住吉公園と周辺の名所旧跡の顕彰に大きな役割を果たしていたことがうかがえます。

さらに、特筆すべきは、西村捨三の大阪築港事業(※本誌第3号参照)の現場となった大阪港の鎮守・天保町住吉神社(後に住吉大社の境外末社に編入、現・港住吉神社)は光全が社司を兼務していました。大阪築港起工式の祈願祭が住吉大社と住吉公園を舞台としていたことを考えれば、住吉公園と大阪築港事業を結びつけた人物が、橋本光全その人であったことは間違いありません。

このように、住吉公園の明治中期まで、住吉大社の神職が公園地取締人となり、住吉公園を管理していたことがわかります。(小出英詞)

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―水辺の植物Ⅴ「カサスゲ」―

スゲは、「菅の笠」の原料として一般に知られています。カサスゲやアゼスゲ、常緑で冬も見られるカンスゲなどを含むスゲ属は、イネ科植物に似ていますが、実はカヤツリグサ科に属します。(写真①②③)

世界で二千種、日本だけでも二百種を超える大きな属で、カヤツリグサ科の中でも特異な点のある属ですので、いずれこのグループを中心とした科として、独立するかも知れません。

その中で一番身近なのがカサスゲで、日本全国の水辺に生育しており、私の小学校時代には、遊び場であった水田、水路、溜池の土手に密生していました。多年性草本ですから、葉が枯れた後も地下に残っている地下茎が、水路の堤を守ってくれると聞いたことがあります。

かつては身近な植物でしたが、近辺でも水路の地下埋設などで水辺が少なくなり、あまり見かけなくなってしまいました。

以前は、大阪でもカサスゲを栽培して、笠や蓑を民具として製作していたと聞きましたが、最近はあまり耳にしていません。

このように生活に密着してきた植物ですので、神事にも使用され、一部地域ではしめ縄をイネではなく、カサスゲで作っているようです。

住吉大社にも「スゲハラエ」と云う神事があって、カサスゲがお祓いの霊力が宿る植物と伝承されているそうです。(写真④⑤)

住吉大社発行の「住吉っさん」41号によりますと、祓神事に使用する神菅(カサスゲ)の流通が不安定になってきたので、カキツバタの生育地で有名な浅沢沼(住吉大社の浅沢社周辺)で試験栽培がされ、大社で使用する「菅貫(菅抜き)」と云う祓具のスゲは、大社で栽培されたカサスゲで賄われたそうです。(写真⑥)

カサスゲがその辺の雑草としてよく見られた当時から考えますと、隔世の感を禁じえませんが、たとえ栽培品であっても浅沢沼にカサスゲが生育しているのは、以前の植生を語るとき、ありがたいことです。(寺田孝重)

写真④ 住吉大社の菅祓(スゲハラエ)

菅に身体のツミ・ケガレを撫でつけて、割り裂いてその消滅を祈る

写真⑤ 神事用に調製した菅の祓具

写真⑥ 神事用菅の刈取り(浅沢社境内)

明治初期の公園管理2

(東京府の場合)

前号では太政官布達の持つ意味と、地方における初の公園開設に向けた動きについて見てきました。地方の公園申請に対する国の指令は、周囲の境界を明らかにした測量図の作成と維持管理方法の検討でした。このことは、東京府の公園設置における課題が大きく関係していると思われます。そこで、今回は東京府の取り組みを「東京公園史話」から見ていくことにします。

東京府の取り組み

明治6年(1873)1月の太政官布達では、東京における公園の適地として上野寛永寺及び浅草寺境内が上げられており、東京府は先ず、上野寛永寺境内の利用計画を立てていた文部・陸軍両省に対する土地引渡しの折衝斡旋することを同年1月26日に正院(太政官の頂点)に申し入れを行っています(注1)。その後、同年2月27日、東京府は公園設置に先立ち、公園の経営方法を営繕会議所(注2)に諮問しています。

同年3月13日に営繕会議所は、「公園は西洋風に美しくするのが本当だが」と東京府の思いを理解しながらも、しかし「日本人の風習がその域に達していないので昔風でよかろう」としています。そして、「経営方法と公園予定地に居住し営業する人々の取り扱いに対し、半分は真の公園とし、残り半分は公園地を貸し出し、地代を徴収し公園入費に充てる」と実現可能な案を示しました。また、「公園適地として浅草寺、寛永寺、増上寺、富岡八幡社がよいと」答申しています。(注3)

東京府は、出費の多い時期でもあったため設置・管理方針は営繕会議所案としながらも、設置・管理を税収で出来ないかを大蔵省の下部組織である租税寮に相談をしています。また、公園取締心得(いまでいう公園管理の基本方針)も警保寮(のちの警視庁)と協議していました。しかし、租税寮の考えも実現可能な営繕会議所案としたため、5月24日、東京府は正式に飛鳥山を加えて五公園の設置についての町触 案(府民に通知する案)と公園取締心得を添えて正院に申請しました。(注4)

それに対して、同年10月19日政府の回答は「欧米に開設する公園に比べると東京府の申請の計画、規則は粗雑である。工事内容、必要経費を精査して申請しなおすこと」としています。政府の考えは日本の帝都たる東京府の公園は欧米に匹敵する公園でなければならない、公園の中に貸地があるのは認めがたいとするものでした(注5)。この後、同7年6月4日、同年7月10日と東京府は伺を出しますが、国からの返答はありませんでした。

明治7年11月に、公園を主管する国の部署が大蔵省から内務省に替わると、東京府は同年11月17日に内務省に対して以前と同様の内容で伺を行います。

これに対し、内務省の指示は次のものでした。(注6)

書面伺之趣ハ、公園ノ風致道敷ノ都合等詳密勘弁ノ上園内取締ノ方法及貸地分割ノ見込ヲ立、精図相添更ニ可伺出事 (申請書の内容について、公園の風致や園路計画を詳細に検討した上で、園内の取締り方法や貸地計画を立て精確な図面を添えて伺い出ること) 明治8年2月10日 内務卿 大久保利通 代理 内務大亟 林 友幸

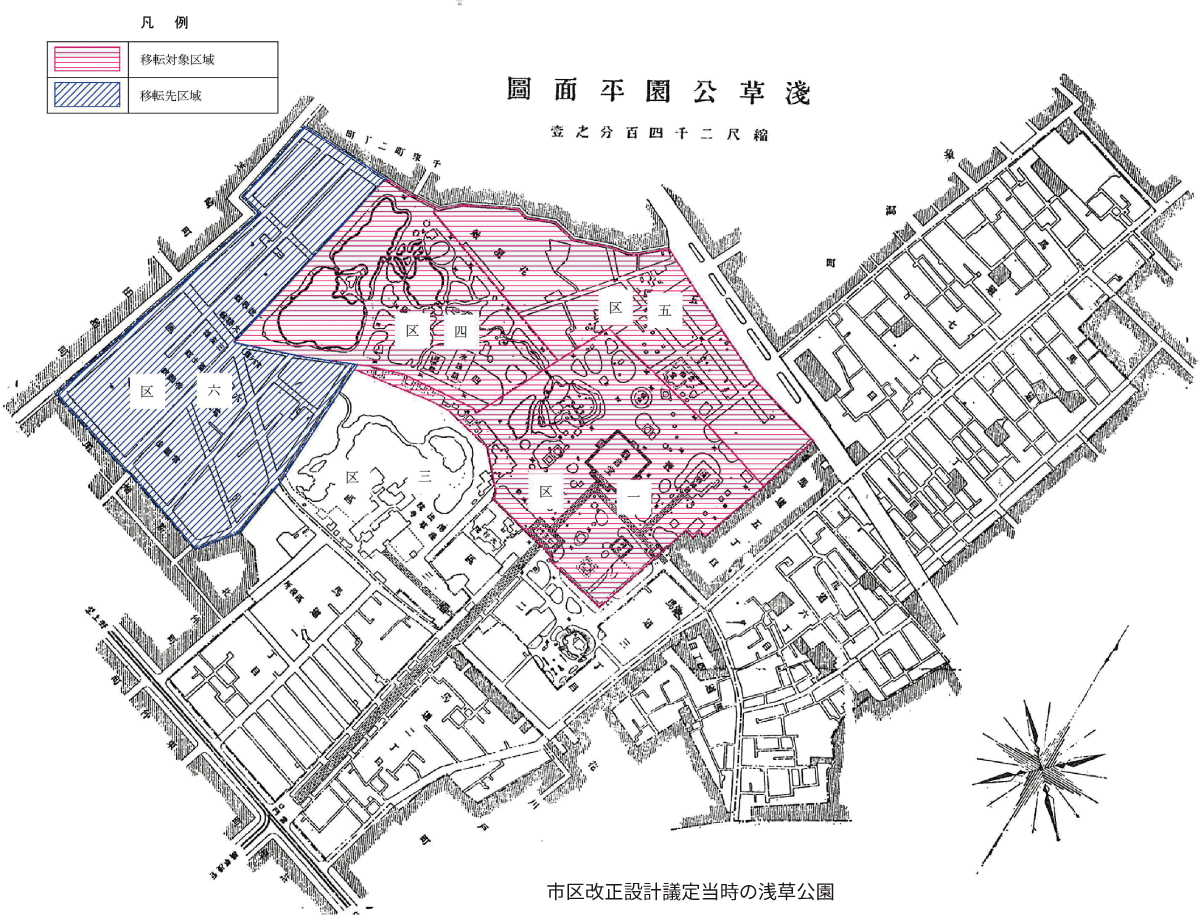

市区改正設計議定当時の浅草公園

これまで、東京府は公園予定地内に居住・営業する住人の取扱いに苦慮しており、国がなかなか認めない状況が続いていましたが、所管が変わったことで、公園に貸地を認め、公園の整備管理に必要な財源の確保に寄与することになりました。

実測図作成の必要性

明治7年(1874)3月14日付けで、東京府は警視庁(前警保寮)より次の様な問合わせを受けます。

府下公園之儀ニ付去ル癸酉一月十五日太政管第十六号ヲ以テ御達し相成居候処干今確与御確定相成不申候や。右ニ付聊カ取調候儀候条、場所並地面境界絵図面ヲ以詳細御申越有之度此段申入候也

(府下公園について、布達があり公園を指定してからいまだに公園開設区域が確定していない。場所・境界を絵図面をもって詳細を教えてもらいたい。)

これに対する府の回答は、次のとおりです。

府下公園ノ儀ニ付詳細可申進旨御掛合ノ趣致承知候。然ルニ公園場所の儀(中略)此(上野公園)外四ケ所ノ儀取調中ニテ、地面経界測量等ノ運ビニモ相至り不申、不日確定次第可申進此段候御答及候也。

(府下の公園についての申し出の趣旨は承知している。(中略)上野公園外四公園についてはいまだ調整中であり、境界測量にも至っていない。早急に確定次第返答する。)(注7)

このやり取りで、この時すでに公園の実測平面図を作成することの必要性を、東京府では認識していたことがわかります。

この時期はちょうど地租改正の時期に当たります。物納から金納に変わり、土地の所有権を示す地券の発行時期と重なります。当初、政府(行政機関)は地券発行に当たり地券に付す面積を実測によるものと考えていましたが、地主の反発を恐れ申告制に変えました。このような時期でしたが、公園設置の申請に当たり大蔵省は図面の添付を求めており、この時政府では、少なくとも民間に先立ち公共施設は正確な実測図が必要と考えていたものと思われます。

維持管理方法作成計画の必要性

東京府が公園設置にあたり課題としていたことに、公園区域内で居住・営業する住人の取り扱いがあったと思われます。そのため東京府は、公園取締心得を作成し、居住、営業権を許可制とし、移転を促しながら公園の出稼ぎ人の整理を行っていくことにしたことが、次の浅草公園の例を見るとわかります。

浅草寺界隈は、明治以前には境内に見世物小屋、揚枝店、掛茶屋、食べ物屋などが軒をならべ、娯楽街となっていました。明治6年の布達で公園に指定されますが、公園としての整備は明治13年(1880)の観音堂周辺の見世物小屋の一掃から始まります。15年9月に元浅草寺火除地であった千東村公園附属地の耕地の埋立てに着手し、翌16年5月に公園整備が完了します。ここがいわゆる後の公園「6区」と呼ばれる地であり、公園出稼人の移転先となります。17年春から公園の出稼ぎ人の整理にとりかかり、1区観音堂周辺、お堂の左側四区につづき、5区お堂の後方北裏通りの園内家屋の一斉整理と営業の制限を行っています。(注8)

また、公園取締心得の作成に当たっては警保寮と調整を行っています。公園の維持管理について、公園区域も含めた地域の治安維持を管轄する警保寮としては、その内容を知る必要があったからと考えられます。

この東京公園史話には、明治7年1月に「公園取扱い振り」として、大阪府から東京府に対して、公園管理に関する問合わせが出されたことが記されています。次回はその問合わせ内容と大阪府の公園管理について見ていきます。(荒木美喜男)

- 注1:東京公園史話42頁上段(東京都公園協会発行 1989年)

- 注2:営繕会議所

寛政4年(1792)、時の老中松平定信が寛政の改革の際に、江戸町方に命じた積立制度である七分金の管理運営を任された町会所(江戸市民の自治機関)の後身です。町会所は明治維新後も存続していましたが、明治5年に東京府民に引継がれ、営繕会議所と改称して、府の監督のもと府民有力者数人により運営される自治機関となりました。その財産は悉く府下の道路や橋梁等の公共施設や養育院・商法講習所など、厚生・教育施設に使用され、府下における公共営繕事業や府の行政に対して強い権限をもっていた民間の自治機関でした。これがのちの商工会議所になります。 - 注3:東京公園史話43頁上段

- 注4:東京公園史話44頁中・下段

- 注5:東京公園史話45頁中段

- 注6:東京公園史話52頁中段

- 注7:東京公園史話47頁上段

- 注8:東京公園史話75頁上段

新阪堺電車の沿線経営と住之江公園

前号では、戦前の西加賀屋公園にコンクリート製の飛び込み台付きプールがあったことを、地元の中原さんから伺いました。近くには住之江公園があり、また、実際に建設されたとみられる、汐掛道の西延長部分にあたる並樹道路(公園道路)との関連から、公園を起爆剤とした良好な郊外住宅地の開発の一環だったのではないかと推測しています。

昨年(2024)12月18日、5年ぶりに中原さんにヒアリングを、大社近くの施設で行いました。

かつてお住まいだった西加賀屋公園の西隣にあった2階建ての五軒長屋は、すでに取り壊されたとのことです。「当時の長屋には、欄間や床の間があり、裏と表に小庭がありました。一階にはへっついさん(かまど竃)付きの台所があり、洋間ではありませんでしたが、そこに住むことがハイカラでした」と振り返っておられました。

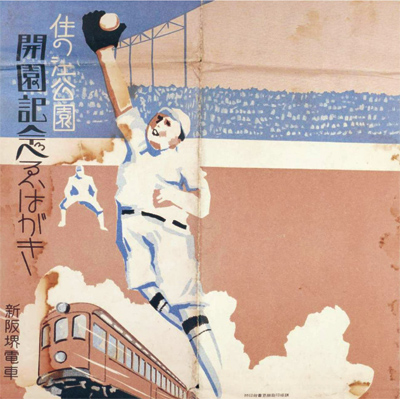

現在の新なにわ筋にある住吉川バス停は、当時の新阪堺電車の電停であり、そこには新阪堺電鉄の本社がありました。1928年の電車開業の広告では(図参照)、住之江公園の開園を、野球場のグラウンド、スタンド、選手を背景にアピールしています。また、武知京三氏(1991)「戦時交通統制と大阪市営交通事業」(商経学叢)によると、土地経営地/貸家経営地が本社付近に広がっており、その一角に中原さんもお住まいだったようです。

1928年に開通した新阪堺電車は、芦原橋から順次浜寺公園まで延伸していきました。夏場は浜寺の海水浴場へ向かう客で混雑しましたが、それ以外の時期は車内が空いていたそうです。そのため、沿線の住宅経営は乗客誘致のため必須だったのです。住之江公園へは遠足で訪れたこともあり、小学校1年生の時には雨に降られ、野球場のベンチで雨宿りをした苦い思い出があるとのことでした。また、当時の住吉川はきれいで、舟が行き来していたことも回想されていました。

次号以降では、住之江公園と住宅地経営の話題を取り上げる予定です。(水内俊雄)

1930年、大阪市立図書館デジタルアーカイブ

電車は路面電車でありこの大型の電車ではなかった。

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪公立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)