「住吉公園歴史探訪」第13号

- 2021年12月3日(金) 11:19 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第13号

発行日:2021年12月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設された大阪府営住吉公園は、2023年に開設150年を迎えます。「住吉公園 歴史探訪」では、住吉公園150年記念事業として住吉公園の歴史をたどり、開設当初からどのように利用され、どのような変遷を遂げてきたか、悠久の歴史に想いを馳せてみたいと思います。

住吉の松と伝説

住吉は代表的な松の名所でした。

松といえば、慶事・祝儀で用いられる松竹梅の最上位です。万葉集や古今集などの歌にもよく詠まれてきました。神仙のように長寿で、風雪に耐えて、清らかな品格がある姿は、日本人の美観によく合い、「

古来の和歌を研究する学問の歌学では「住吉の松」は歌枕とされ、住吉の神にゆかりの浜辺の松は神聖視されてきました。

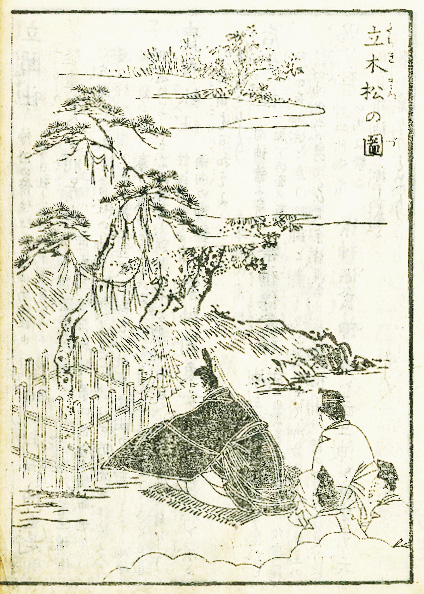

能『高砂』後半 住吉明神が影向して「我見ても久しくなりぬ住吉の岸の姫松いくよ経ぬらむ」と謡いながら颯爽と舞う。

絵画では白砂青松の典型的風景を「住吉模様」と称しました。日本を代表する景勝地といえば日本三景(松島・

物語や和歌に見られる住吉の松

日本最古の物語『竹取物語』では、かぐや姫が次のように歌を詠んでいます。

年を経て浪立ちよらぬ住の江の

まつかひなしと聞くはまことか

我見ても久しくなりぬ住吉の

岸の姫松いくよ経ぬらん

この歌を受けて住吉大神が御姿を現して返歌したことが語られる内容です。この場面は、やがて和歌や文学の世界において神秘化され、住吉の松、岸の姫松といった言葉は特別な存在として認識されるようになりました。同じく、王朝文学の金字塔『源氏物語』でも、光源氏の住吉詣の場面では、住吉の松のある浜辺が鮮やかに描写されています。

ところで、中世の説話には『古事記』『日本書紀』とは異なる住吉大社の鎮座伝承が見られます。それによると、第十代崇神天皇が夢で、津守の浦(住吉の海辺)に天より光が射す様子を見たので、使者を遣して確認したところ、夢の海辺には一晩のうちに松が三本生えました。これが住吉大神の降臨した松を神木として崇めた最初であるといわれています(『住吉太神宮秘記』)。

この松は

また、和歌の世界では住吉の「忘れ草」もよく詠まれてきました。

道しらば摘みにも往かむ住の江の

岸に生ふてふ恋忘れ草 紀貫之

今日では

有名な逸話としては、江戸中期の延宝年間(1673~81)、

ちなみに、室町時代の

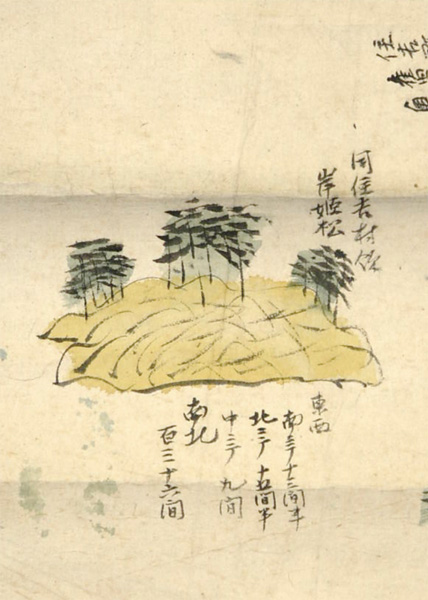

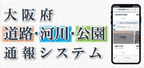

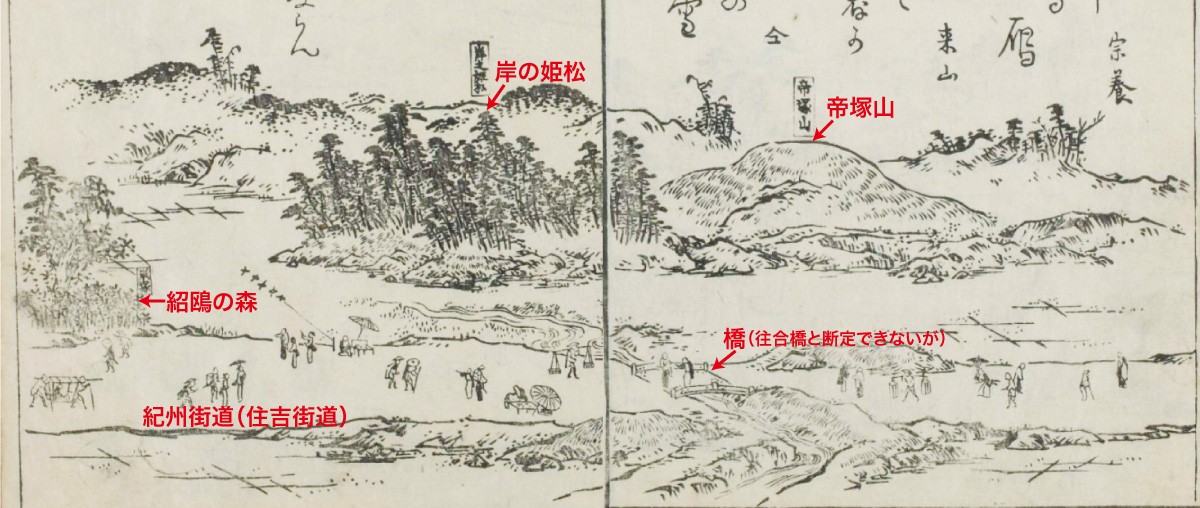

岸の姫松の古跡

明治以前まで、伝説の「岸の姫松」の古跡がありました。帝塚山古墳の北方、上町台地の西崖に沿って南北二四七メートルに亘る地区で、かつて住吉大社の飛地境内として保存された一角でした。1面下図『住吉神社境内維新之際略図』や下の地形図、またその下の住吉名勝図会にもはっきりと描かれています。当地には松が林立し、紀州街道に沿った崖上に位置することから、大坂から住吉へ参詣する人々の目印となっていました。

具体的な場所は、現在の大阪市阿倍野区帝塚山一丁目から住吉区帝塚山西一丁目にかけての上町台地・帝塚山丘陵に連なった領域になります。

明治維新では上知令により住吉大社の手を離れ、当地は南部が民有地に、北部は保安林となりました。その際、立木三五本が残存していたとのことです(明治4年『岸姫松立木調帳』)。なかには、大きな老松(高さ15、幹回り3メートル)があったようですが、明治41年(1908)3月17日、根元の稲荷社が炎上したため、その後まもなく枯死したようです。

その後、当地一帯も宅地化されましたが、北部の主要地は左の地形図に示したように久保田家(㈱クボタ創業家)の邸宅などをへて、現在は晴明丘南小学校の敷地になっています。古跡「岸の姫松」を基点にして、周辺には様々な地名が生まれました。当地一円は「岸の姫松」の呼称から旧住吉村字姫松となりました。

1万分の1地形図「住吉」1929年測図 ※【訂正】図中の名称(誤)「玉出村」→(正)「勝間村」

青字の村名は1889年の明治行政村名、地図中の区名町名は1925年大阪市合併後のもの、赤太線は村界を示している。【追加】なお、勝間村は1915年に町制施行で玉出町となった。

古跡の崖下にあたる西方の西成区玉出には昭和48年(1973)まで姫松通岸松通といった町名がありました。地名の元になった街路「姫松通」とは、通称「久保田の坂」(晴明丘南小学校北脇)の西分岐の南側から旧十三間堀川へと至る道です。また、街路「岸松通」とは、紀州街道の一部の名称で、旧粉浜村の以北、天神ノ森の南にあった

古跡の丘陵につづく東方は帝塚山地区として造成されましたが、当初は岸松町姫松町といった通称町名がありました(正式には住吉町の内)。そして、その姫松町の東端には上町線の「姫松」停留所が設けられています。

ちなみに、帝塚山と住吉大社の中間にある上町線「神ノ木」停留所も、かつて神職の祖先をまつった神木の老松に由来しています。

そのほか、岸の姫松の記憶は、帝塚山学院の校章や、住吉高等学校の並木「岸の五本松」などにも語り継がれています。現在の住吉大社においても松はご神木とされ、今でも松苗を植える神事が行われています。そして、住吉公園でもその伝統のもと、松を大切に管理されています。

このように、伝説化された住吉の松は、和歌や美術の世界観、住吉信仰において重要な位置を占め、今日まで大きな影響を与えつづけています。(小出英詞)

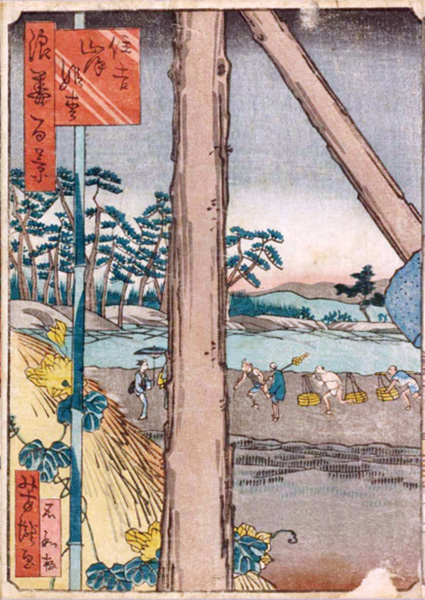

住吉名勝図会(寛政6(1794)年)にみる紀州街道と左から紹鴎(じょうおう)の森、

岸の姫松、橋(往合橋かどうか不明)、帝塚山が描かれている

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―住吉の松(Ⅰ)松という植物―

住吉神社の前が一面海だった時代、上町台地沿いの海岸線には松林が広がり、「あられ松原」と呼ばれる景勝地が形成され、歌に詠まれる地域でした。

以来、「松と鳥居」「松と橋(太鼓橋)」があれば、社殿はなくとも住吉神社を連想させます。特に絵画や工芸の世界では、このような組み合わせが定着して現在に至っています。

ここで「松」と呼んでいますが、植物学的には「松」という植物は存在しません。植物名では「クロマツ(黒松)」、「アカマツ(赤松)」がマツの大半を指すと思われます。日本人のほとんどが、「マツ」や「サクラ」などの呼び方に馴染みがあると思われますが、門松、若松、松ぼっくりのように「松」という言葉をよく耳にすることはあっても、それがどのような種類の松であるのか知らない方も多いようです。

日本に生育する「マツ」の仲間は、約7種ありますが、これらは大きく分けて「二葉松」と「五葉松」に分類されます。

マツの葉を注意深く見ますと、葉元の小さな

さて、現在の住吉公園・住吉大社に生育している松の大木は何松でしょうか。

それはクロマツ(雄松)になります。クロマツはマツ属の中で、最も海側に生育しています(写真①)。ですから、「白砂青松」の景観に出てくる松はクロマツといってよいでしょう。ちなみにクロマツに寄生するキノコは、日本のトリュフとも言われるショウロ(松露)で、住吉名物として松露を模した松露だんごが現在も残っています(写真②)。寛永年代の松江重頼著『

クロマツは二葉松で、松葉は基本的に二本ですが、まれに三本のものが現れます。

次に、アカマツ(雌松)についてお話しします。アカマツは低山地に多い植物で、京都市などではクロマツと混在する場所も多いようです。

こちらも二葉松で、樹齢を重ねると幹が赤褐色となり、黒褐色のままのクロマツと区別できます(写真③)。

アカマツはクロマツに比べて、幹の

アカマツのキノコが皆さんご存知のマツタケで、産地はアカマツの生息地である、丹波など中山間地が多いようです。

もう一つの仲間が「五葉松」です。これには、その名の通りのゴヨウマツ(ヒメコマツ)やチョウセンゴヨウの他、高山植物として有名なハイマツなどが含まれ、松葉が五本あります。

ゴヨウマツは、高木にはなりませんが、その分扱いやすいので庭園木としてよく見かけます(写真④)。

そのほか、近年正月の切花などに使われるようになった、ダイオウマツ(大王松)があり、庭園木としても見かけるようになりました(写真⑤)。この種は北米産で、松葉は三本の三葉松になります。最近、北米のマツが公園にあり、松ぼっくりがとても大きいことで有名ですが、これらも三葉松が多くなっています。

さらに、現在の住吉公園には、中国原産のシロマツが五本植栽されています。こちらも三葉松になり、樹皮は褐色から深褐色の班模様で、樹齢を重ねると白い樹脂を分泌して剥離します(写真⑥)。(寺田孝重)

住吉公園の児童遊戯場1

~児童遊戯場のはじまり

1.現在の遊戯場

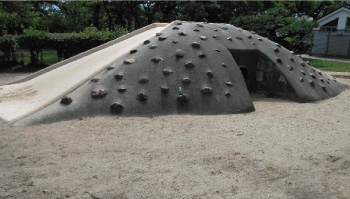

現在の児童遊戯場は平成26年(2014)4月に改修されたものです。

面積約6700㎡あり、3~6才用(幼児)遊具のコーナーと6~12才用(児童)遊具のコーナーの2ヶ所に分かれています。 3~6才用遊具のコーナーにはスイング遊具、2連のブランコ、築山遊具、ママゴトの家、砂場、動物ユニット、ジャングルジムがあります。

写真1 ママゴトの家

写真2 スイング遊具

写真3 石の山

写真4 6連ブランコ

6~12才用遊具のコーナーには4連と6連のブランコ、石の山、砂場とその中にうんていとのぼり棒、スベリ台があります。鉄棒は幼児・児童がともに利用できる遊具です。これ以外に昨今の健康志向に対応した健康遊具コーナーもあります。

では、いつ頃から住吉公園に児童遊戯場、遊具が設置されたのでしょうか。

2.初めて設置された遊具(運動器)

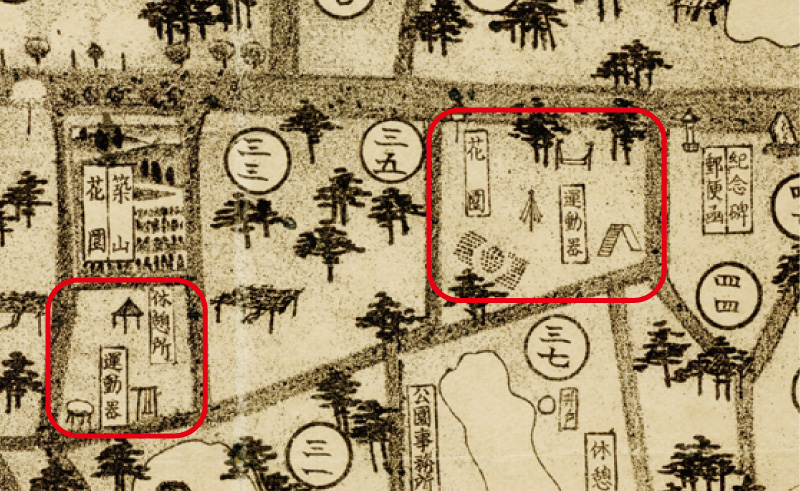

明治28年(1895)と41年(1908)の平面図には遊具は記載されていないことから、この時はまだ設置されていないと思われます。大正2年(1913)から7年(1918)の図面で初めて遊具らしきものが記載されています。ただし名称は運動器となっており、ブランコ、遊動木、回転塔と思われる施設が描かれています。下図はその部分を拡大したものです。当初は体力増強のために運動器具として設置されたものでした。

東京での遊具設置については、東京市公園概況注1および東京公園史話注2に詳しく書かれています。それによると、明治35年(1902)に芝、深川、浅草、坂本町、上野の五公園に対して、日本体育会からの寄附により運動器具が初めて備えつけられたことが記載されています。翌36年(1903)には日比谷公園の開園に合わせ、遊動円木・鉄棒・回転塔・米式梁木・水平階梯などが青年用として、ブランコ、固定円木などが少年用として寄附されています。

また、日本公園百年史注3によると、明治43年(1910)「坂本町公園改良設計書」によれば、公園内に「運動器械場」を設け、運動器具を積極的に設置していることが記載されており、運動器具が公園施設として認知されていく様子がうかがえます。それから十年余り後、大正初めに住吉公園にも運動器が設置されました。

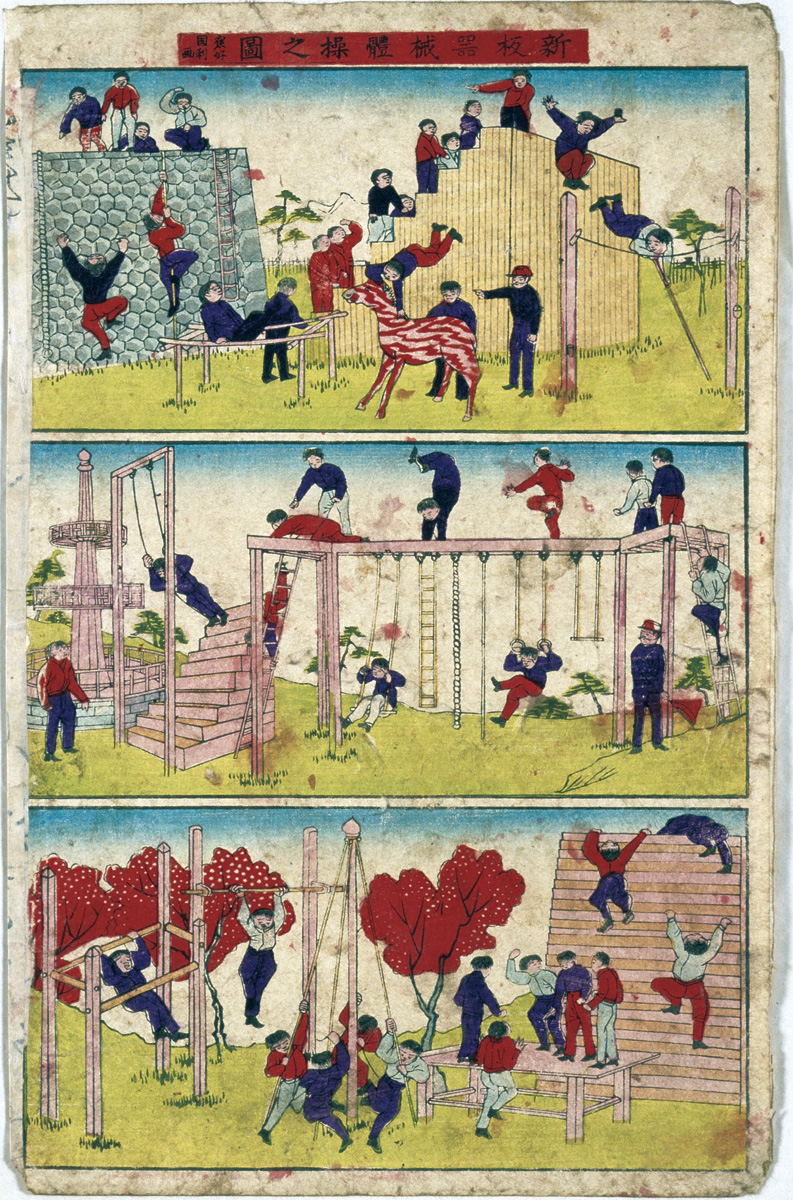

この時に設置された運動器はどのようなものだったのでしょうか。図2の左側にはブランコと、もう一つは楕円形のものに4本の足が見えます。右側では回転塔と遊動円木、もう一つはスベリ台にも見えます。明治中期に描かれた浮世絵師・歌川国利による「新板器械体操之図」には学生が器械体操を行っている様子が描かれています。絵図は上段、中段、下段に分かれ、上段には石積みの壁をよじ登ったり、高所から飛び降りたり、平行棒、木馬、棒高跳びを行っている生徒が描かれています。中段では吊り輪、雲梯やその上部を移動する生徒、雲梯からぶら下がったブランコ、上り棒、上り綱が描かれています。下段では鉄棒、回転塔、登攀壁が描かれています。

これを参考にして住吉公園の運動器を見ますと、足が4本あるものは木馬ではないかと思われますが、頭が見当たりません。木馬の変化したものか、又は、全く別物なのか判断に苦しむところです。右側のスベリ台に似たものは、「新板器械体操之図」の下段右側にある登攀壁にも似ているように思われます。

遊具の内容については特定できないものが若干ありますが、このような運動器具が住吉公園の遊具の始まりと言えます。(荒木美喜男)

- 注1

- 東京市公園概況 P3

発行 東京市役所 昭和7年 - 注2

- 東京公園史話 遊戯施設 P116

発行 東京都公園協会 平成元年11月 - 注3

- 日本公園百年史―総論・各論― P172・173

発行 日本公園百年史刊行会 昭和53年8月

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪市立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)