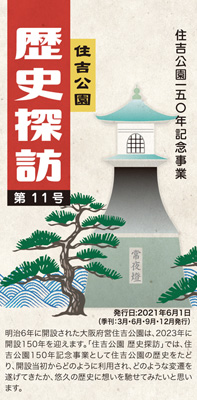

「住吉公園歴史探訪」第11号

- 2021年 6月12日(土) 00:00 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第11号

発行日:2021年6月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設された大阪府営住吉公園は、2023年に開設150年を迎えます。「住吉公園 歴史探訪」では、住吉公園150年記念事業として住吉公園の歴史をたどり、開設当初からどのように利用され、どのような変遷を遂げてきたか、悠久の歴史に想いを馳せてみたいと思います。

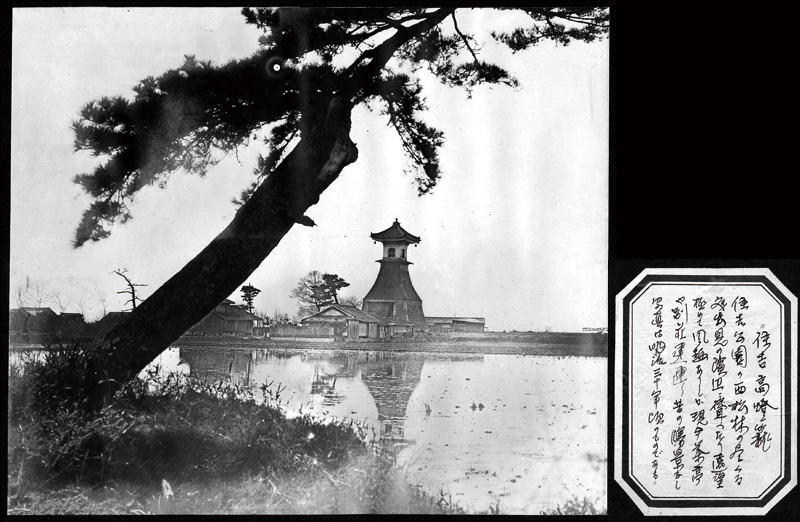

住吉の高燈籠

住吉の高燈籠は住吉公園内の西側部分にあります。江戸後期には「反橋・高燈籠を以て世俗当社の景物とす」(摂津名所図会大成)といわれ、反橋と双璧をなす名所として知られました。

現在のものは高さ約21メートルあり、昭和49年(1974)12月9日に再建された鉄筋コンクリート造のものです。元は木造の高楼で、現在地から西へ約200メートルの場所(住之江区浜口西一丁目六番付近)に建っていました。

古くは灯明台とも呼ばれ、住吉から大阪湾の海上を照らす灯台としての役割も果たしていました。江戸後期の『摂津名所図会大成』には、次のように説明されています。

高燈籠 出見の浜にあり。夜ばしりの船の極とす。闇夜に方角失ふとき、住吉大神を祈れば、此燈籠の灯ことに煌々と光鮮なりとぞ

(高燈籠は出見浜〔住吉浜の別称〕にある。夜間に航行する船の目印とした。月明かりの無い暗夜で、進路の方角が分からなくなった時、船人が住吉大神を祈れば、この高燈籠の灯りがより一層きらきらと光り輝いて導くという)

伝承では、鎌倉後期に漁民が神前にささげたとうみょう灯明に始まったといい、巷間では〝我が国最初の灯台〟と評されてきました。歴史的な変遷は不詳ですが、絵図としては明和8年(1771)『住吉社細見絵図』が初見です。文政5年(1822)『住吉往来』には図とともに「すみよしの浜、常夜灯の高楼」とあるので、現存する石燈籠群と同じく元は常夜灯として認識されていたようです。

実際に、明治12年(1879)五月、当時の工部省灯台局から神社に対して、高燈籠を航路標識としての灯台と見なすか否かの照会がありました。しかし、高燈籠は西洋式の灯台ではなく、神灯、常夜灯としての灯明台であると回答したため、結果として国家管理の航路標識灯台にはなりませんでした。

梅原忠治郎著『住吉高燈籠考』(昭和8年)によれば、往時の灯明は径一尺二寸(約36センチ)の土器に大きな灯心を入れ、遠里小野産の菜種油を注いで点火し、一晩で一升(約1.8リットル)ほど油を費やしたとのことです。明治8年(1875)の修復時に灯明皿は、天井に吊るす銅製の秉燭(ひょうそく、灯火器)に代えられ、その灯光は凡二里半(約9.8キロメートル)先の海上まで照らしたといいます。その後、明治41年(1908)の再建時には、初めて電灯に代えられ、光度は80燭光(現在の約80カンデラ)でした。

「有宝地眺望閣之図」明治21年(1888) 江戸東京博物館蔵

大阪湾から遠くに淡路島、四国、右側に神戸から六甲山系が描かれ、海の見える眺望が実際この高塔から楽しめたと思われます。上側の宣伝文でもその眺望を楽しんでください。 本題に関連して、海岸線に燈台が5基も描かれていることで、この鳥瞰図に注目しました。 安治川河口の天保山燈台、尻無川燈台、縞模様の木津川燈台、住吉の高燈籠、場所的には少々誇張されていますが、堺燈台も突き出しており、大阪湾岸に一望することができます。 尻無川の燈台は眺望閣の塔屋の左側に描かれています。堺燈台を加えて、天保山、木津川は西洋式燈台として運用されました。 なお、大阪市港湾局『大阪港史』1961第2巻「港湾行政」によれば、天保山燈台は1910年、尻無川燈台は大正初期に廃止され、木津川燈台は1919年まであったとのことです。 また、1905年には築港関門と築港大桟橋に近代的構造を持つ新燈台が設置されています。

ところで、今日では高い建物が町中に立ち並んでいますが、かつての住吉では唯一の高層建築物が高燈籠でした。その脇には看守が控える番所があり、来訪者は灯明料(観覧料)を払えば登ることが出来ました。大正元年(1912)村上義久編『南海の栞』には次のように紹介しています。

住吉社頭反り橋より西の方公園を過ぎり松原の極端に名高き高燈籠あり、登りて眺望すれば摂河播阿淡泉紀の海洋山峰一眸の内に入り、殊に淡路島は手に取る如く(後略)

当時の高燈籠に登れば、今の展望台のように眺望が楽しめ、西は大阪湾から淡路島や四国徳島まで、北は六甲山地と北摂山地、東は生駒山地と金剛山地、南は和泉山地までの広範囲を視認することが出来たようです。

江戸中期の文化人である大田南畝(蜀山人)も享和元年(1801)に高燈籠に登っており、文人墨客がこの眺望を楽しみました。ついには、大正11年(1922)3月28日、貞明皇后(大正天皇の皇后)が高燈籠にご登臨されます。さらに翌年の5月にも秩父宮雍仁親王(昭和天皇の弟宮)が登られており、皇族方の住吉参詣の定番コースとなりました。

戦後は、昭和25年(1950)のジェーン台風で高燈籠が大破し、本体が傾斜するほどの被害を受けました。当時は経済的に十分な修復が叶わず、倒壊の危険性があったため、四年後の昭和29年(1954)9月11日に、基礎を残してやむなく解体しました。結局、再建の目途は立たず、後の高速道路(阪神高速15号堺線)建設工事にともない、昭和47年(1972)基礎の石積も解体撤去となりました。

しかし、住吉の象徴として長く親しまれてきた高燈籠を惜しむ声は少なくありませんでした。ついには、地元から再建の要望を受けた当時の㈶住吉名勝保存会(現在は公益財団法人)によって、昭和49年(1974)12月9日、住吉公園内の西側部分に、鉄筋コンクリート造の同型同大で復元されました。平成17年(2005)7月15日、地域住民による高燈籠愛護会が発足し、「住吉高燈籠史料館」として一般公開を行なっています。(小出英詞)

上田貞治郎 写真コレクション

所収の住吉高燈籠写真より

本誌3号で紹介した上田貞治郎の写真コレクション(大阪市大都市研究プラザ管理)には、名所写真として住吉高燈籠が何度も登場します。その代表的なものとして、本誌4号にページ構成を紹介したアルバム『東南部』から写真❶❷❻、『明治四十一年以前』から写真❸❺、そして明治初期の写真家・和田猶松の湿板写真を集めたといわれる『旧大阪及紀州より関西諸所』からは写真❹を紹介します。また、それぞれの写真の撮影地点をおおよそ比定することができましたので、合わせてご説明します。(水内俊雄・櫻田和也)

写真❶には、上図『大阪湾築港計画実測図』明治27年(1894)部分拡大のように新田があり、広い空間が見えます。上田は写真の説明として、「住吉高燈籠」と題して「住吉公園の西松林の畳々たる処出見の浜辺に聳えたり遠望極めて風趣ありしが現今茶亭や別荘建連なり昔の勝景なし 写真は明治三十年頃のものである」と記しています。

上図は、本誌8号掲載『住吉神社及公園之真景』の高燈籠付近の拡大図です。写真❶の手前の池のように見える水面が、この上図の中央部分にあたります。手前の松の生える盛り土部分が、料亭などが建ち並ぶ頃の住吉公園の一角となります。

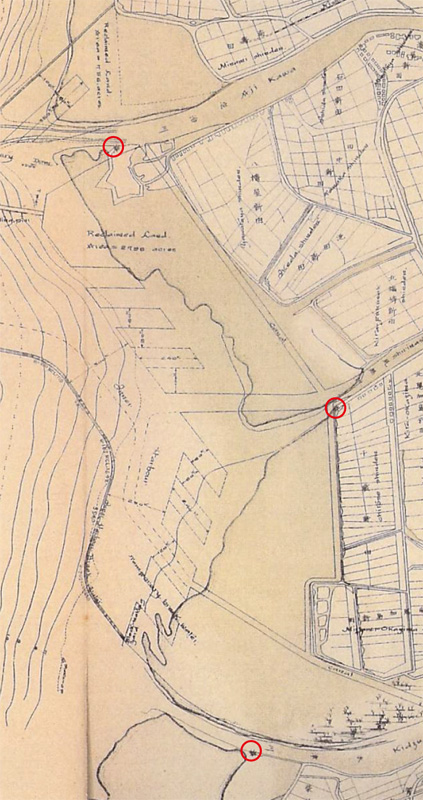

下図は『大阪築港誌図譜』大阪市築港事務所、明治39年(1906)発行の付録地図で、4枚の地図のうち、第4図「大阪築港計画図」です。淀川改修や大阪築港に中心的に関わったオランダ人のデ・レーケのチームが作成したもので、明治30年代のものと思われます。英語併記の極めて精密なものですが、図中に付した赤丸は燈台を指しており、天保山燈台はお台場に、尻無川河口燈台は千歳新田の堤に、木津川燈台は柴屋新田の先に描かれています。なお、上図の『大阪湾築港計画実測図』では、燈台は確認できません。

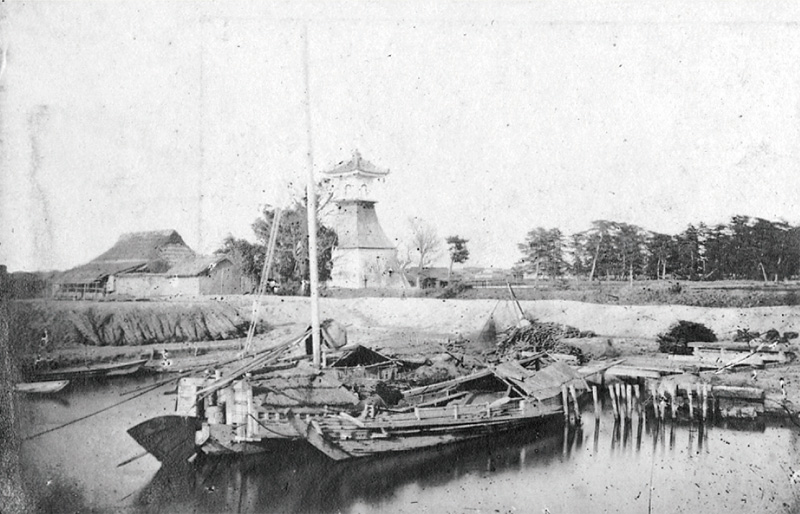

下の写真3点の高燈籠は、手前の十三間堀川の対岸から撮られています。番所小屋や公園の松林の姿がよく見てとれます。樋門の位置が上の実測図にはっきりと描かれており、撮影方向がわかります。写真❷❸では、二筋の川面がみられますが、堀川は手前で、向こう側は堤を走る街路との間の河川敷と思われます。写真❹は、樋門を海側に越えて、いわゆる住吉浦の舟溜りの光景です。十三間堀川は白く見える堤の向こう側です。公園の松林や遠景の粉浜方面の森のようなものが見えるのも注目されます。公園に北接する後の大日本紡績の住吉工場の建設前(1892年)の撮影と思われます。

写真❺ この写真は汐掛道から西方を臨んだものです。 いつの風水害による被害かは不明ですが、高燈籠が破損している状況や、手前の番所小屋がはっきりと見て取れます。十三間堀川にかかる長峡橋を赤矢印(上の「明治41年4月実査 大阪府住吉公園地図」)で示していますが、この橋が太鼓橋のような形状を有していることがわかる貴重な写真です。

昭和初期の住吉高燈籠

昭和3年(1928)撮影の「人家櫛比の中の高燈籠」の写真です。上の左は1929年の1万分の1の地形図、右は1928年撮影の空中写真で、印が高燈籠です。明治末期からわずか20年ほどで、急速に市街地化した状況が見て取れます。

写真❻

北東から南西方向に撮影されています。土台石垣の壁面には「常夜燈」、そして手前の小さい石柱には「住吉神社」と書かれています。

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―「御田」のスズナ・スズシロ―

春の七草の歌をしめくくっているのが、スズナ(カブ・カブラ)とスズシロ(ダイコン・オオネ)です。

この両者は、これまでに紹介した5種類の植物とは違い、現在では栽培野菜の主力になっています。

以前は、十字花と呼ばれていた4枚の花弁を十文字型につけるグループの中で、黄色の花がスズナグループ、白~紫の花がスズシログループになります。(写真①・②)

写真① 黄色の十字花(アブラナ)/写真② 白色の十字花(ダイコン)

この両者はアブラナ科に所属していますが、種としてはやや遠く、根菜類の代表的存在ですが性格は異なっています。

まず、スズナグループには、同じ種の中にカブ、ハクサイ、シロナ、ターサイ、ミズナ、ミブナ、ノザワナ等々があり、同じアブラナ属の近緑種にキャベツ類やカラシナ類があります。このように同じ属の種として分立し、それぞれからまた多くの品種が何百と生まれています。

一方、スズシログループは、孤独な種で、『牧野新日本植物図鑑』を見ても、ダイコン属に入るのは亜種のハマダイコンしかありません。しかし、品種としては巨大な桜島大根から小さな廿日大根、丸い聖護院大根から細長い守口大根、普通に見られる宮重や練馬等々、日本だけでも多くの品種が各地にできているのです。

両者とも中々シブトイ性格の植物で、現在の都市の荒地でも野生化して生えていることがあります。特に都市部のコンクリートに根を下したものはド根性大根などと呼ばれたりしています。(写真③)

このようなスズナ・スズシロですが、ともに野草であったころに七草に取り入れられたのでしょう。現在のカブ・ダイコンの姿からは想像しにくいですが、万葉の時代の野辺では、他の雑草と区別することが難しかったのかも知れません。

今年の三月に「御田」の横を通りましたら、遠目で種類までは分かりませんでしたが、黄色のアブラナ科植物が咲いていました。少なくとも大和川の堤防を覆っているセイヨウカラシナの類ではなく、ナタネに近いと思われます。(写真④)

さて、平成二十四年の調査では、カブの仲間が検出されていますが、ダイコン属はなかったようです。水田として耕作が続けられている「御田」ですので、畦畔雑草であるカブが残り、ダイコンが脱落したと考えられます。

この他、水田にはツキモノといってよいヒガンバナが欠落しています。ダイコンの欠落と同様に「御田」の不思議といえます。(寺田孝重)

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪市立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)