「住吉公園歴史探訪」第15号

- 2022年 6月5日(日) 22:25 JST

住吉公園150年記念事業

「住吉公園歴史探訪」第15号

発行日:2022年6月1日

(季刊:3月・6月・9月・12月発行)

明治6年に開設された大阪府営住吉公園は、2023年に開設150年を迎えます。「住吉公園 歴史探訪」では、住吉公園150年記念事業として住吉公園の歴史をたどり、開設当初からどのように利用され、どのような変遷を遂げてきたか、悠久の歴史に想いを馳せてみたいと思います。

住吉公園の原風景を彩る生物たち

―住吉の松Ⅲ 住吉公園をめぐる松林―

その昔、いわゆる「

クロマツは、本誌13号でも紹介しましたように、海浜に生育し菌との共生により窒素を得ることで、他の植物が生育できないような肥料のないヤセ地でも大きくなれます。しかし、その後「

『笠松』とは、背が低く、四方八方に枝を広げ、まるで笠を開いたような形状になったものをいいます。クロマツを石付にした盆栽で笠状になっているものがありますが、これの巨大なものと言えます。

一方、西岸の方は、白砂青松の景観を保ち続けてきました。とくに港湾機能のあった住吉浦は発展し、住吉大社が創建されると周辺の松林は『万葉集』に「

いわれる

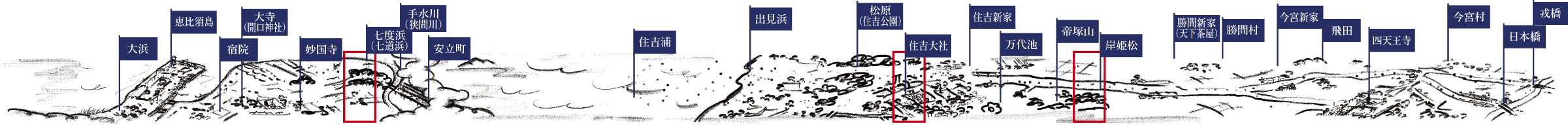

この絵巻を見ますと、樹木はマツを含め五種ほどの樹種が描き分けられ、その中でもマツは明らかに区分されています。

具体的に言いますと、四天王寺境内にはすでにマツがなく、岸の下側の飛田や今宮新家ではじめて確認できます。次いで、岸ノ姫松では松林が形成され(図1)、住吉大社前の海岸部には立派な松林が描かれています(図2)。

さらに南下して、堺の北の端手前の松林は七道村で、ここには図3の浜があります。この松林は住吉大社の堺御旅所の祭礼に関わる人工的なものと考えられ、大和川付替え以後の七道村絵図(寺田家所蔵)にも見ることができます。

さて、これらの内で現在でも確認できるものに「岸の姫松」があります。この場所は、阪堺電車上町線の北畠駅から姫松駅(写真①)に相当し、筆者にとっては親子三代にわたる母校である大阪府立住吉高等学校付近になります。

写真①

阪堺電車上町線、姫松駅のレトロな駅舎

このチンチン電車にはレトロな駅が多く見られます。

写真②

大阪府立住吉高等学校周辺のクロマツの大木。北畠にある住吉高校から姫松、帝塚山三・四丁目、神ノ木にかけて、以前はもっとマツの木が多かったと記憶しています。

写真③

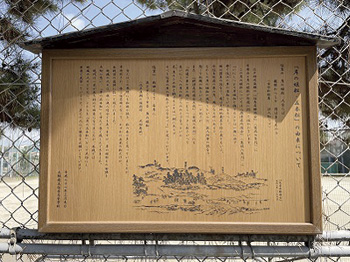

大阪府立住吉高等学校前の説明板

「岸の姫松・五本松」の由来について

(前略)

岸の姫松については、『摂津名所図会』(寛政八年刊)に「いにしへより岸姫松(きしのひめまつ)と稱することは一樹に非ず、都(すべ)て住江(すみのえ)の岸の濱松いふなるべし。姫は讃美の詞(ことばなり、或(あるひ)は大神秘蔵(だいじんひめ)置き給ふ義ともいふ。今住吉街道の東の岸、岡山なる所にあるを、むかしの岸の姫松の残(のこり)なりといふは、後人附會(こうじんふくわい)の説なり。惣(そう)じて社頭の松をいふ。」と記され、

また、『摂津名所図会大成』(安政二年刊)にも「街道の東の岸の岡に一むらつづきし松をいへり是いにしへの岸の松ばらののこりなりといふ尤(もっとも)岸のひめ松と稱することは一樹(ひとき)にあらずすべて住吉の岸の濱松をいふなるべし」と述べられています。

住吉高校周辺は、現在もクロマツの大木が点在しており(写真②)、筆者が在学していた60年ぐらい以前には、道端やテニスコートの周囲などに数多く残っていたような気がします。

この界隈のマツのことを「岸の姫松」や「岸の五本松」と呼んでいたようで、古くはこの辺り一面に松林が広がっていたと思われます。本誌第13号で小出氏が解説されているように、マツにちなむ地名が数多く存在しています。住吉高校前には写真③のような説明板があり、戦後に市街化されて住宅地となり、わずかに五本の松だけが高校前の道路に沿って残されましたが、現在はそのうち一本が立ち枯れて四本になったと記されています。

また、手塚山(帝塚山)古墳にも少ないながら、明らかにマツが描かれています。さらに、絵図には「

余談になりますが、大社社頭の松林には図2のように、簡単な

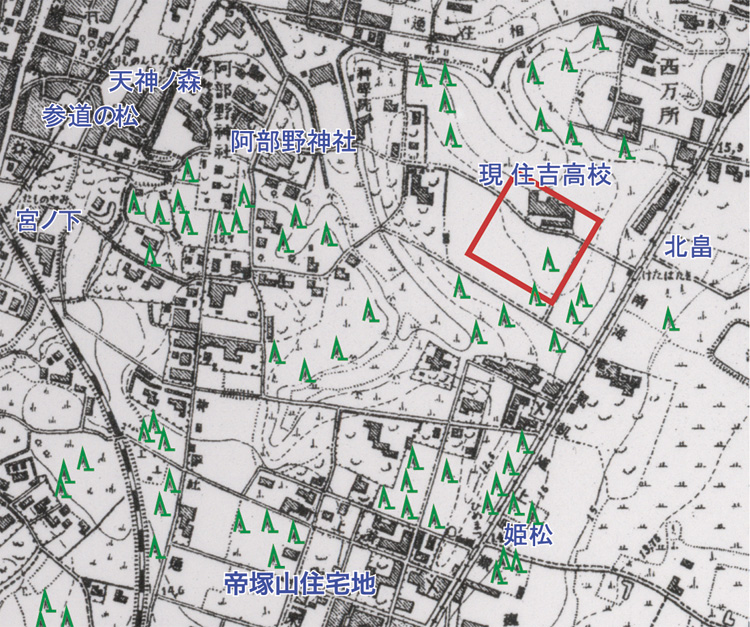

図4 1921年の1万分の1「住吉」地形図

図4 1921年の1万分の1「住吉」地形図

この地形図に掲載されている針葉樹の記号に を付したものである。ほぼこの針葉樹はクロマツであろうと想定される。開発が始まったばかりの北畠から帝塚山方面の新開鑿(しんかいさく)の街路、右側に上町線、左側に南海高野線(当時は大阪高野鉄道)、左上隅に阪堺線が走り、帝塚山住宅地、散在する邸宅と思しき住宅描写、阿部野神社の参道などが見られる中で、樹林がまだまだ優勢な景観が想像できる。上町台地上のクロマツの由来は、天王寺駅にほど近いところにあった常盤小学校の由来が常盤の松であったとも言われ、台地上の原景観をなしていたと思われる。(水内俊雄)

を付したものである。ほぼこの針葉樹はクロマツであろうと想定される。開発が始まったばかりの北畠から帝塚山方面の新開鑿(しんかいさく)の街路、右側に上町線、左側に南海高野線(当時は大阪高野鉄道)、左上隅に阪堺線が走り、帝塚山住宅地、散在する邸宅と思しき住宅描写、阿部野神社の参道などが見られる中で、樹林がまだまだ優勢な景観が想像できる。上町台地上のクロマツの由来は、天王寺駅にほど近いところにあった常盤小学校の由来が常盤の松であったとも言われ、台地上の原景観をなしていたと思われる。(水内俊雄)

『住吉潮干図』概観(編成委員会作成)

江戸幕府御用絵師・住吉派の初代、住吉如慶(1599~1670)の代表作の一つ。当時、日本を代表する潮干狩りの名所であった住吉浦を中心に、北は道頓堀川にかかる日本橋から堺筋、紀州街道に沿って住吉大社から住吉浦に至る。旧暦三月三日の住吉浦は遠浅の砂浜が広がり、浜辺には蛤にじりに興じる群集や屋形船、遊楽の様子が生き生きと描かれ、沖には帆掛舟や淡路島を遠く望む。さらに安立町から七度浜をへて堺の市街と大浜へと至る。作者の如慶は堺出身で、製作の当時は住吉と堺には大和川はなく、松原と浜辺が連続していた様子が沿道の名所とともに多彩に描かれている。

児童遊園 戦後の復興

戦時中の住吉公園

第14号では国道16号の開通に伴い改修された、昭和十三年頃の児童遊園まで述べました。その後、戦時中の住吉公園はどのような利用がなされていたのでしょうか。

新修大阪市史第7巻(注1)には次のような記述があります。

「炸(高射第三師団の通称号)師団高射砲第百二十一聯隊本部は住吉公園に置かれ、高射砲が配備された。このほか、真田山・歌島・長居・島屋・巽などの公園または公園予定地に高射砲陣地が設けられた。 太平洋戦争末期の空襲激化期には、公園に防火のための貯水池や待避のための防空濠、あるいは食料確保のための農園が造られた。そして、緑化のための樹木は手入れ不十分のため枯れ、燃料用に伐採され、施設は荒れる一方であった。」

また、住吉区誌(注2)によれば、「(住吉公園は)戦時中の鉄類回収は広場への進入となり、その上20年6月の空襲によって非常に荒廃する事となった」とあります。鉄類回収で公園の広場にあった鉄類が撤去され、また高射砲が配置された広場といえば、東西にある運動場と考えられます。また、連絡道路を利用したと考えれば、児童遊戯場も鉄類回収の場所に使用されたかもしれません。いずれにしても終戦直後の住吉公園は、かなり荒れ果てた状態であったと考えられます。また当然ながら、鉄類回収で遊具類はすべて撤去されたものと考えられ、戦後、子どもたちが街中で安全に安心して遊べる場所はなかったことでしょう。

遊戯場の復興

戦後、児童遊園の復旧は、昭和24年(1949)4月からの失業対策事業等により行われたと、住吉区誌では述べられています。

しかし、昭和23年(1948)9月1日付け大阪府公報第二号外(図1)では、「大阪府公園地、緑地、公園特殊施設使用條例中改正條例」に住吉公園の遊具が有料施設として追加されており、附則に「この條例は、昭和23年8月1日から、これを適用する。」と記載されていることから、同年8月1日には新しく遊戯施設が整備されていたことがわかります。遊具の内容は子ども用のハンドジープ、三輪車、電気自動車、電気自轉車、ボート、二輪車があり、使用単位として20分や1時間のほかに百米1周、百米2周と記されており、子ども用の遊具と合せて、遊具を利用する場所として100mトラックの整備が行われていたことがわかります。

また、国土地理院が公開している航空写真で確認しますと、昭和23年8月20日の航空写真には、1号池の西隣にトラックがあるのが見えます。けれども、同年2月1日ではトラックが見えないことから、この間に整備されてことがわかります。(図2、3)

図2 昭和23年2月20日の航空写真

全体的に荒廃したように見え、1号池の西隣には100mのトラックは見受けられません。

図3 昭和23年8月31日の航空写真

東西の運動場が再整備されたように見えます。1号池の西隣には100mトラックが整備され、形がはっきりと確認できます。住吉区誌では24年4月から失業対策事業による整備が始まったとの記載がありますが、実際には23年4月から再整備が行われていたと思われます。

ここで問題となるのが、住吉区誌には昭和23年の整備についての記載がないことです。そこで23年の整備の内容と、誰が行なったかについて検討していくことにします。

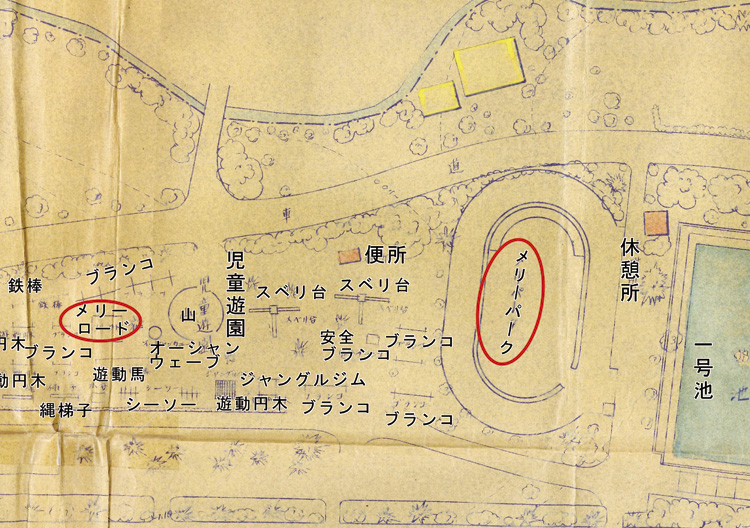

まず、整備の内容ですが、図4は昭和27年頃の住吉公園平面図です。池の西側に100mのトラックが設置されており、名称はメリーパークとなっています。航空写真や大阪府公報から、昭和23年8月1日に整備されていたのは、このメリーパークであることがわかります。有料施設は大阪府公報で確認できましたが、無料施設の整備は確認できないため、この時期にどこまで整備されたかは判りません。図4の平面図を詳細に見ると、メリーロードという遊具が記載されていることがわかります。この名称から考えますと、この施設も二十三年に整備されたと考えられます。

図4 昭和27年頃の住吉公園平面図(一部)失業対策事業の整備により完成した児童遊戯場

東側にメリーパークがあり、電気自動車や電気自轉車は100mのトラックで、ハンドジープ、三輪車、二輪車などはトラック内の広場を利用していたと考えられます。メリーロードは昭和38年の図面ではステップ渡りと表示されています。高さの異なるステップを渡り歩く遊具で“楽しい道(メリーロード)”のイメージが伝わります。

次に整備主体について検討していきます。大阪府公報は9月1日付けですが、附則で8月1日から適用となっています。どうしてこのようなことが起こったのでしょうか。一つ考えられるのは、施設内容ができあがるまでわからなかったことです。できあがった物を見てみたら、有料施設としての取り扱いが必要で、急きょ条例を上程し、施行日をさかのぼったのではないかと思われます。このことから、大阪府は整備の当事者ではないということがいえると思います。

また、メリーパークという遊戯場の名称は、当時の日本人には思いつかないのではないでしょうか。直訳すれば、〝楽しい公園〟、〝愉快な遊び場〟となります。もう一つメリーロードという遊具がありますが、〝愉快な道〟の訳ではなかなか内容が理解できません。

東京の公園110年(注3)に「東板橋公園は、終戦直後、米駐留軍の勧奨によって、付近児童の生活を護るために、22年度以来経費100万円を以て実施されたものである。」とあり、東京では米駐留軍からの勧めで、児童を守るための公園整備が昭和22年度から行われていたことがわかります。

同様のことが大阪でもあったと考えられます。新修大阪市史第8巻(注4)に「公園事業については敗戦後、児童公園の整備を行ってきたが、昭和27年度からは都市計画事業として大阪城公園・長居公園および児童公園の本格的な整備に着手した。」とあり、大阪市でも児童公園の整備から始まったことがわかります。このような整備方針は終戦直後においては大阪市単独では考えにくいことです。そこには当然国を通して米駐留軍からの指導があったと思われます。

また、住吉公園の遊具内容を見ますと、電気自動車、電気自轉車など、この時代の日本で作られたとは考えにくいものもあり、恐らく外国からの寄付等ではないかと思われます。

議事録(注5)を調べてみても、連合国軍総司令官に対する食糧放出感謝並に懇請、ララ救援物資中央委員会に対する感謝や、食糧や衣料、医薬品等の寄付についての記載がありますが、遊具に関しては寄付等の具体的な記述はありません。

これらのことを総合しますと、メリーパークの整備に対して、米駐留軍の関与は考えられますが、詳細は不明としか言えません。

児童遊戯場は、その後大阪府の失業対策事業で順次整備が進められ、遊動円木3、ブランコ8、安全ブランコ1、ジャングルジム1、遊動馬10、鉄棒3、スベリ台2、シーソー2、縄梯子2、メリーロード1、ままごとの家3、砂場2、土山1、水呑場1があり、有料遊具として電気自動車2、三輪車20、自転車4、ボート11と、二十七年の図面のような児童遊戯場へと変化していったと思われます。(荒木美喜男)

- 注1:新修大阪市史第7巻(大阪市 平成六年刊行)P173

- 注2:住吉区誌(住吉区役所 昭和二十八年七月一日刊行)P217

- 注3:東京の公園110年(東京都建設局公園緑地部 昭和六十年三月刊行)P107

- 注4:新修大阪市史第8巻(大阪市 平成四年刊行)P115

- 注5:大阪府会史第4編下巻(大阪府会 昭和三十四年刊行)P129〜131

発行:

都市公園住吉公園指定管理共同体

(株式会社美交工業・NPO法人釜ヶ崎支援機構)

お問い合わせ:

住吉公園管理事務所 電話 06-6671-2292

編集委員:

水内俊雄(代表、大阪市立大学)、小出英詞(住吉大社)

寺田孝重(苅田土地改良記念コミュニティ振興財団)

繁村誠人(NPO法人 国際造園研究センター)

櫻田和也(NPO法人 remo記録と表現とメディアのための組織)

荒木美喜男(大阪府庁公園OB)